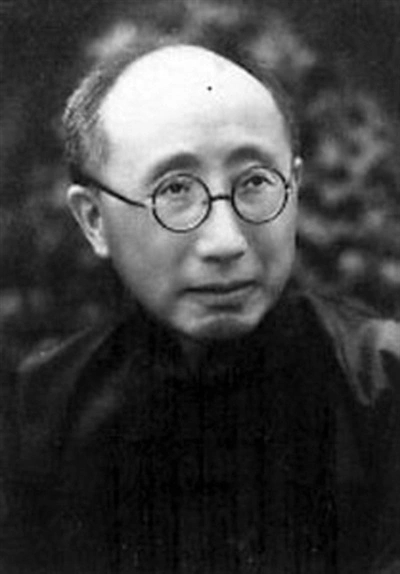

张元济(1867年10月25日—1959年8月14日),字筱斋,号菊生,浙江海盐人,近代中国出版家、教育家、文献家,曾任前清刑部主事、总理各国事务衙门章京,参与戊戌变法,担任过上海南洋公学译书院院长,“中央研究院”院士,历任商务印书馆编译所长、经理、监理和董事长等职。

本页面主要目录有关于张元济的:生平、人物关系、主要作品、人物思想、成就影响、人物评价、后世纪念、人物轶事、人物关系等介绍

张元济(1867年10月25日—1959年8月14日),字筱斋,号菊生,浙江海盐人,近代中国出版家、教育家、文献家,曾任前清刑部主事、总理各国事务衙门章京,参与戊戌变法,担任过上海南洋公学译书院院长,“中央研究院”院士,历任商务印书馆编译所长、经理、监理和董事长等职。

本页面主要目录有关于张元济的:生平、人物关系、主要作品、人物思想、成就影响、人物评价、后世纪念、人物轶事、人物关系等介绍

张元济

筱斋

菊生

近代

中华人民共和国

广东

1867年10月25日

1959年8月14日

93岁

上海

张元济出身名门望族、书香世家,祖上出过南宋理学名臣,藏书家、刻书家,父亲历署广东省会同、陵水二县知县;他先后跟随孙钺、谢榴生、查济忠、进士朱福诜等老师学习;1892年参加科举中进士,入翰林院任庶吉士,后在总理事务衙门任章京;青年时期,参加戊戌变法,失败后,受到“革职永不叙用”的处分;1898年底在上海任南洋公学译书院院长;1902年进入商务。后任上海南洋公学译书院院长、“中央研究院”院士等职。任商务印书馆董事长时主持校勘出版《四部丛刊》《百纳本二十四史》。解放后为全国政协委员。1953年4月任上海市文史研究馆首任馆长。1959年逝世,享年93岁。

张元济兴办各种教育,主持编撰、出版各种教材、工具书,推动中国教育现代化;将商务印书馆建设成为中国历史上,乃至在世界上也具有较大影响力的大型文化出版机构;建设图书馆,校勘、鉴定中国古籍,在图书出版、古籍研究、版本目录学、校勘学等领域作出贡献。他著有《中华民族的人格》《校史随笔》《涵芬楼烬余书录》《涉园序跋集录》《张元济日记》《张元济书札》等。

1867年10月25日(清同治六年九月二十八日),张元济出生于广东一名门望族,书香世家。祖上出过南宋理学名臣,明万历进士,清代著名的藏书家、刻书家。父亲张森玉,同治年后历署广东省会同、陵水二县知县。

张元济幼时在广东度过。7岁启蒙,先后跟从孙钺、汤海帆、朱艺亭、马沄、陈楚白、范鸿诰及姨丈刘允中就读,以后又与兄弟一起拜舅父谢榴生为师。至14岁(1880),张元济举家迁返海盐。1881年,父亲过世,家庭经济开始拮据。但母亲节省开支,依然供孩子外出求学。次年,张元济跟随查济忠就读,20岁后,跟同邑进士朱福诜学习。1884年3月,张元济乡试考取“县案首”。1889年秋,赴杭州参加恩科乡试,中举人第十名;同年,他与国学家吾乃昌之女吾氏结婚。1892年春,参加壬辰科会试,中第四十七名贡土,之后通过复试、殿试,中进土,并授翰林院庶常馆吉土。

1894年,张元济被任命为刑部贵州司主事。不久,甲午战争爆发,中国失败。张元济开始关注时务。光绪二十二年(1896),张元济以第一名考取总理各国事务衙门章京。次年,张元济与同侪陈昭常、张荫棠等人集资在北京创设“西学堂”,设置英文、数学等课程。与严复相识,早期思想颇受其影响。同年,改“西学堂“为“通艺学堂,开设图书馆。张元济是图书馆的设计者和主持人。他参照欧美图书馆模式,制定了图书馆章程若干条和阅报处章程六条。皇帝经常向图书馆借书。

光绪二十四戊戌年(1898年4月23日),光绪颁布《定国是诏》宣布变法,命大臣推荐人才。下诏第六天,光绪帝召见张元济与康有为。这次召见,是清史上皇帝第一次破例召见六品官。张元济建议培养和造就各项人才。当他看到变法阻力重重,向光绪帝上《痛陈本病筹全局以救危亡》奏折,为变法出谋划策,请改官制,废跪拜等。同年,戊戌政变失败,张元济受到“革职永不叙用”的处分,通艺学堂也被迫停办,由海盐同乡资助200两银子,举家南迁至上海。图书馆连同通艺学堂都移交与京师大学堂,后来成为北京大学图书馆的一部分。

1898年底,张元济到上海。在盛宣怀的建议下,他出任南洋公学(上海交通大学前身)译书院总译。主持译书院后,张元济主持出版严复翻译的《原富》等一批西方社会科学著作。因业务关系与商务印书馆的创办人夏瑞芳相识。1901年,张元济任南洋公学代总理(即校长),主持筹设经济特科班,招考李叔同、黄炎培、邵力子等俊才入校,又设立附属小学(今南洋模范中学前身);南洋公学师范生的新订蒙学课本开始引用西方的教育理论。同年,张元济与蔡元培等人创办《外交报》杂志。旨在使朝野“周知世界,免遭物竞争之惨”。此刊是中国最早介绍国际动态和知识的刊物。

光绪二十八年(1902)初,张元济入股商务印书馆,开始参与出版事务,但他在南洋公学的担子尚未卸下。到1903年2月底,张元济因与南洋公学监督——美国人福开森意见不合,公学又遭遇经费危机,他正式离开南洋公学,任商务编译所所长。10月,商务印书馆与日本金港堂(出版企业)达成合资协议,引进日本资金和编写教科书的经验。这一年,张元济推出中国第一部最成功的小学教科书《最新教科书》;创刊《绣像小说》半月刊。

1904年,张元济筹建编译所图书馆资料室。在他的主持下,商务相继编辑出版了《最新修身教科书》《东方杂志》《教育杂志》《少年杂志》《妇女杂志》《儿童画报》《小学教育》等刊物。

1906年,当他得知湖州陆氏皕宋楼藏书连同所藏地方志将出售与日本人时,连夜进京,找到相关官方,建议趁快购置,以作京师图书馆藏书,但被拒绝了。回沪后,他即与商务老板夏瑞芳议定,欲以八万银元巨款购置,为此还两次前往,均未成效。这批书仍被日本人购去。张元济每忆此情此事,为之心痛。但由此也加速了采购,除上海外,并命令各地商务分馆购置或借抄。

1907年末,张元济作为浙路代表之一进京,与袁世凯、那桐交涉的谈话纪要。1907年,为支持办好县内学堂专程回乡考察,提出具体办学意见。

期间,他每到一地首先就是走访书肆、藏书家,先后购置了各大家藏书,包括绍兴徐树兰熔经铸史斋藏书,长洲蒋氏秦汉十印斋、广东丰顺丁氏持静斋和清宗室盛氏、太仓顾氏謏闻斋的藏书,溧阳、巴陵、荆州、南海等地藏书楼的珍藏图书;购得宋刊本《六百注文选》《史记》《后汉书》,南北宋刊本合配《南华真经》(即《庄子》),宋刊元修《资治通鉴》,元版《宋史》《晋书》,名嘉靖本《临川集》天顺本《居士集》和抄本《金陀萃编续编》等。

1909年,商务印书馆图书资料室正名为涵芬楼。起初是为满足商务印书馆同仁编辑图书时参考所需,到了1926年将其改组为向公众开放的东方图书馆,开馆之日,被时人誉为“上海文化上的伟举”。

1910年,张元济鉴于西学东渐的兴起,作环球旅行,考察各国教育。在英国,他专门考察初等教育,深感教育并非单一的事,“财政、警察、交通,无一事不相联者”。在这期间,他旁观了英王爱德华七世的葬礼,启发他对殡葬改革的思想。海外归来,强化了张元济加速搜集图书文献,充实涵芬楼藏书、充分发挥图书为编辑、出版的功能。为防失佚,他提出“本馆善本书目请用小册子速抄,拟添购旧书免重出,并示藏书家之用。愈快愈好”。后编印了《涵芬楼古今文钞》。 在此期间,张元济特别注意搜集地方志。

1911年(宣统三年),与人在上海设立法政杂志社,创刊《法政杂志》。赴京出席中央教育会会议,被举为中国教育会会长。1912年,张元济推出第二套《共和国教科书》;同年8月,他参与编定的《商务印书馆新华字典》出版。

1914年1月6日,终止与日本企业合资。同年,夏瑞芳遭暗杀身亡,张元济于次年担任经理,从事行政管理工作。1915年,经张元济建议,在商务印书馆大楼底层开辟民众阅览室,陈列、借阅本馆出版物。10月,附设函授学社;同年,他主持出版了中国第一部新型词书《辞源》,也是中国现代第一部规模最大的语文词书;这一年12月,张元济出任商务印书馆的编译所经理。

1918年6月,他为修改教科书,编写通俗教育图书,专赴北京大学,与蔡元培、陈独秀、胡适之、陈仲骞、沈尹默、朱逖先、李石曾等磋商。他主持出版的《文学初阶》,沿用了半个世纪。

1919年“五四”爱国运动爆发,商务印刷所、发行所职工罢工,他主张给罢工工人发工资。并决定捐赠300元作为上海学生联合会的活动经费,准备在发行所设休息处,招待游行学生。同年,他随南洋兄弟烟草公司进行投资。1920年,张元济对编译、出版工作进行了全面的改革。1月份,《小说月报》改由沈雁冰主编;相继出版了《世界丛书》《共学社丛书》《文学研究会丛书》,对“五四”爱国运动与新文化、新思想的传播给予了积极的支持。这年,他主持编辑出版白话文《新体国语教科书》《中国人名大辞典》《中国古今地名大辞典》《中国医学大辞典》等一大批工具书。同年,张元济退居商务印书馆编译所监理;投资中华国民制糖公司,任董事。

1921年,他首次在董事会上提议由商务印书馆开办公共图书馆,参与编撰《中国人名大辞典》。1922年,又开设了“巡回图书馆”。1924年,主持创办“东方图书馆”,馆内有中外图书杂志51万册,规模为全国之冠。地方志收藏成为涵芬楼一大特色。至1926年,其中省志齐全,府厅州县志1753种,占全国所藏的14%。同年,张元济提议将新建五层楼命名为“东方图书馆”,原涵芬楼设于该馆三楼,仍藏古籍。翌年,东方图书馆正式开放。开幕那天,张元济展出所藏的明各朝所刻的版本。

1926年,张元济退休后,开始组织人员校勘、描润。他要求工作人员每天记工作日记,自己每晚读所校勘文字和工作日记,在原书摄照后初修、精修、复校,再与殿丰、南北监本、汲古阁本对读,发现可疑处作记录,张元济最终总校。往往要复校三五遍,然后付印。 这年8月开始,他长期出任商务印书馆的编译所董事长。

1927年,他被东吴大学授予名誉法学博士学位。1928年赴日访书,参观日本公私藏家多处,并先后借照孤本秘籍46种携回。1929年,他主持编辑《四部丛刊初稿》,共收书350种。后又辑成续编81种,三编73种。继又编成《续古逸丛书》、嗣又搜集二十四史的最好版本,亲自校勘,由商务印书馆翻印成《百衲本二十四史》等。次年被聘为影印宋版藏经会名誉理事。是年8月起,《百衲本二十四史》陆续影印出版。1932年1月29日,商务印书馆被日军飞机轰炸。2月1日,日寇冲入东方图书馆纵火,珍藏的46万册藏书,包括善本古籍3700多种,35000多册,悉数被毁。仅有500部精品移出得以留存。1933年4月,张元济被推荐任东方图书馆复兴委员会主席,他开始编撰遗留的500部精品书录《涵芬楼烬余书录》。

1935年5月27日,他被推举为中国博物馆协会发起人之一;7月5日受聘为上海市图书馆临时董事会董事,筹划辑印《丛书集成初编》,并撰《丛书百部提要》。编成《携李文系续辑》80卷,并笔录《携李文系目录》四册。1936年11月24日,任上海市图书馆董事会董事,编撰《中华民族的人格》一书。1937年,任上海文献展览会名誉理事,参与集资创办澉浦医院。

1939年,他与叶景葵等创办合众图书馆,艰苦经营14年,约有图书25万册,金石拓片1.5万种等。

1946年,把坐落在海盐城内虎尾浜的祖传住宅36间,并宅基地6.5亩,借给海盐中学。1947年,全国掀起反饥饿、反内战、反迫害的学生运动,国民党反动派大肆搜捕进步学生。他联合唐蔚芝等10位七句老人,给国民党当局写信,要求立即释放被捕学生。翌年初,张元济当选为民国最高学术机构“中央研究院”的第一届院士。9月,在第一次国立中央研究院院士大会上,以院士身份发表演讲《刍荛之言》,反对内战,抨击当局对进步学生的迫害。12月,他被推举为商务印书馆新一届董事会主席。1949年9月21日,张元济作为中国人民政治协商会议第一届全体会议特邀代表出席会议。

1949年12月25日,商务印书馆工会成立大会,张元济在会上致词,突然摔倒,经治疗,左侧偏瘫。此后,他便在床上书写、工作。1951年,张元济把坐落在海盐城内虎尾浜的祖传住宅36间,并宅基地6.5亩全部捐赠给国家。1953年,张元济被任命为华东行政委员会委员。同年,上海文史研究馆成立,他出任馆长。同年6月,张元济将合众图书馆捐献与国家,后来更名“上海历史文献图书馆”。他竭力搜求保存海盐县先哲遗著55部,计1115册。海盐县历史上地方文献《海盐文献志》《盐邑志林》以及海盐学者胡震亨、彭孙贻的著作,他均出重金加以搜求,有的还重新刊印。

1954年,张元济当选第一届全国人民代表大会代表。1957年,张元济病情加重,住进华东医院。1958年1月20日,国务院科学规划委员会主任聂荣臻签发聘书,聘请张元济为古籍整理出版规划小组成员(原件藏海盐张元济图书馆)

1959年8月14日,张元济病逝于上海,享年93岁。

关系 | 姓名 | 人物简介 |

始祖 | 张九成 | (1092-1159),字自韶,南宋绍兴进士,南宋名臣,因在抗金问题上与秦桧立场相左而遭贬,谪居十四年中研学不辍,著述凡二十余种。晚清时宋恕曾赋诗赞他“志伊尹之志,论学直捷痛快” |

十世祖 | 张奇龄 | (1582-1638),字子延,号符九,明万历进士,曾在杭州主持虎林书院,人称大白先生。在海盐南门外的居所设“大白居”以作读书之处,著有《铁庵集》《存笥集》等 |

九世祖 | 张惟赤 | 号螺浮,清顺治乙未(1655)进士,在清顺治、康熙时做了十余年京官,以直言敢谏见称,他的奏议被汇编成《入告编》三集;他将“大白居”拓建,改名“涉园”,开始蓄意藏书 |

六世祖 | 张宗松 | 有诗名,擅于版本鉴别,清代著名的藏书家、刻书家,涉园的藏书规模在他手里也达到鼎盛期 |

父亲 | 张森玉 | (1842年-1881年),字云仙,号德斋,同治年后历署广东省会同、陵水二县知县 |

第一任妻子 | 吾氏 | (1866年一1892年),国学家吾乃昌之女 |

第二任妻子 | 许子宜 | 清军机大臣、兵部尚书许庚身之女 |

第二任岳父 | 许庚身 | (1825年-1893年),1862年任内阁侍读,1873年任光禄寺卿,1889年任礼部侍郎,后任户部侍郎、刑部侍郎;中法战争爆发后,以刑部侍郎身份任军机大臣,兼总理各国事务衙门大臣 |

儿子 | 张树年 | |

孙子 | 张人凤 | 交通大学第二任校长、张元济研究专家 |

孙女 | 张珑 |

张元济亲自参与编纂、校订的商务印书馆版教科书60种,359册; 亲自参与《辞源》等工具书编撰;亲自参与整理、校勘古籍;主持创办各种期刊。列举摘录如下:

出版时间 | 出版书籍 | 出版社 |

1903年 | 中国历史教科书 | 商务印书馆 |

1904年 | 最新教科书 | 商务印书馆 |

1937年5月 | 中华民族的人格 | 商务印书馆 |

1939年 | 宝礼堂宋本书录 | 商务印书馆 |

1938年 | 校史随笔 | 商务印书馆 |

1941年 | 孤本元明杂剧(线装32册) | 商务印书馆 |

1958年 | 缩印百衲本二十四史明史(1、2、3) | 商务印书馆 |

1951年 | 涵芬楼烬余书录 1函5册 | 商务印书馆 |

1957年 | 涉园序跋集录 | 上海古典文学出版社 |

1981年 | 张元济日记 | 商务印书馆 |

1981年 | 张元济书札 | 商务印书馆 |

缩印百衲本二十四史辽史金史 | 商务印书馆 | |

- | 缩印百衲本二十四史元史2 | 商务印书馆 |

- | 缩印百衲本二十四史三国志 | 商务印书馆 |

- | 缩印百衲本二十四史宋史1-4 | 商务印书馆 |

- | 缩印百衲本二十四史旧五代史五代史记 | 商务印书馆 |

- | 缩印百衲本二十四史史记 | 商务印书馆 |

创办时间 | 报刊/杂志名称 |

1899年 | 外交报 |

1904年3月11日 | 东方杂志 |

1910年 | 小说月报 |

1915年 | 妇女杂志 |

- | 教育杂志 |

- | 学生杂志 |

- | 少年杂志 |

- | 儿童画报 |

- | 小学教育 |

张元济参加戊戌变法,希望通过维新改良,挽救祖国于危亡。芦沟桥事变前夕,张元济从《左传》《战国策》《史记》中选录了荆轲、田横等英雄人物传记,宣扬民族正气,激发人们的爱国热情;上海沦陷期间,张元济坚守上海,靠卖字维持生计,拒绝为汪伪政府浙江省省长傅式悦题字,拒绝接见日本人,具有反对外国资本入侵,反对官僚垄断民族企业的爱国思想。抗战胜利后,他支持爱国学生运动;1949年以后,他积极参加政协活动,关心新中国的文化建设。

张元济主张创办报纸、设立书局、开办学堂,以启民智。在维新变法前后,张元济主张英才教育。1901年后,他认识到中国更需要普及教育。张元济认为中华民族要“立于世界”,必须“亟施与教育”,教育是决定国民命运的根本中的根本。中国四万万人口,受过教育的不过四十万人,应付科举考试的八股,与世界发展主流无关。要重视教育的普及和公平。

张元济以“吾辈当以扶助教育为己任”的信念,投身出版业。他希望通过出版业务,推动教育普及,启迪民智,提高民族素质。

教育的普及有赖于教科书的编制。张元济认为语言文学与“国民自立之性”密不可分。他主张勿用洋人课本,要用中国人自编的课本。他在商务印书馆编纂小学教科书。1907年,清政府有了《女子小学堂章程》和《女子示范学堂章程》,他马上主持商务印书馆出版《初等小学堂用女子教科书》。其中一些课文内容专为女子设置,如反对缠足、女子应该自立自强等。他也为南洋华侨子弟编写南洋版教科书。

张元济把译书看做“鼓动人心”“培植人才”的重要手段。他致力于将国际的人文、社会科学、文学新知、自然科学等一大批著作引进中国。经张元济之手,他主持出版《新译日本法规大全》等,大批政法书籍;先后编印了颇具规模的《汉译名著丛书》《自然科学小丛书》等著名译著。

张元济在商务印书馆创办各种期刊,以传播新思想,增进国民知识程度,讨论时政,阐明学术,研究教育,增进少年及儿童普通知识,讨论妇女问题等。

兴办各种教育

张元济在戊戌维新时期创办通艺学堂,为有基础的年轻官员和官家子弟传授英语和实用科学,后来主办商务印书馆师范讲学社,开启中国继续教育的先河。他与黄炎培等一起创办中华职业教育社,与严复等人兴办的师范学习班,推动中国新式教育的发展。

主持编撰、出版各种教材、工具书

张元济推出中国第一部最成功的小学教科书《最新教科书》;推出《班级教科书》《女子国文教科书》《特殊学校教科书》《职业教科书》等教材;主持出版一大批工具书。他主持出版的《文学初阶》,沿用了半个世纪;《中国历史教科书》,1955年依然再版使用。他亲自参与编纂、校订的商务印书馆版教科书60种,359册, 年级、科目齐全,成为中国现代教育早期最成功的教科书,对中国基础教育的现代化作出了贡献。

扩大商务印书馆规模

张元济把商务印书馆从一个印刷厂,建设成一个真正意义上的出版企业。设立编译所、印刷所和发行所,延请了一大批知名学者和专家加盟,如陈布雷、谢六逸、郑振铎、蔡元培、梁启超、鲁迅等,成为“各方知识分子汇集的中心”。从民国二年(1913)到1922年,商务印书馆先后在汉口、北京、香港等地设立分支店37家,印刷机1200台。1926年,商务印书馆成为远东最大的出版商,中国历史上首屈一指,在世界上也具有较大影响力的大型文化出版机构。

拓展印制品种和内容

张元济加入商务前,其印制书约16种,大都是英译教材型读物。张元济加入后,商务印制书籍种类增至约90种,内容涉及政治、经济、历史等好几个领域。

重视工具书出版:在张元济的主持下,1906年出版了《英华大辞典》;1915年出版中国第一部新式辞书《辞源》,开创中国现代工具书的出版先河。之后出版《中国人名大辞典》《中国地名大辞典》等,对中国文化事业的发展,直到今天还有其积极的作用。

大量出版西方名著的翻译本:张元济致力于引进西学、介绍新知,组织翻译出版了一大批西方国家学术和文学名著。如严复译哲学社会科学名著,林纾译西方国家小说,蔡元培译哲学、伦理学著作等等,开拓中国读者的视野。

古籍出版:张元济的学术专长是中国文献学。他运用商务印书馆的资本,大量收购流散在市场上的善本,采用先进的照相石印技术,择优择要影印出版了《四部丛刊》《百衲本二十四史》《续古逸丛书》等多种大型古籍丛书,开创了古籍丛书翻刻、影印的新阶段。

张元济与陈昭常等好友在北京琉璃厂开办通艺学堂,学堂设书报借阅处,取名图书馆。它留下了中国最早使用“图书馆”名称的书面记录。他倡议举办“巡回图书馆”“流动图书馆”汽车图书馆”;他与梁启超筹建了“松坡图书馆”;他在商务印书馆建涵芬楼,扩建成东方图书馆,于1926年5月2日,对外开放,成为当时中国规模最大,设施最新,藏书最丰,珍本最多,管理最善,影响最广的图书馆;1929年东方图书馆增设儿童图书馆,藏书共达518000余册,舆图、碑帖5000余种。1932年,毁于日本轰炸机的轰炸中。

后来,他以叶景葵所赠藏书为基础,收藏蒋抑厄、李拔可、陈叔通等人,以及张元济自己所捐藏书,参与创办合众图书馆。1953年6月,张元济将合众图书馆捐献给国家,更名为“上海历史文献图书馆”。

张元济大量购进古籍,抢救战乱中流散的善本古籍,保住中国古籍不大量流出中国国门,收藏在商务印书馆的涵芬楼。对当时的古籍进行整理校勘和印制出版。

他以1000元的价格,借来钞本《脉望馆钞校本古今杂剧》逐页拍照,校勘。1941年秋,更名为《孤本元明杂剧》面世;他历经十八年,耗费巨资广搜各史的宋元善本,采用当时最先进的摄影制版技术,主持完成《百衲本二十四史》校勘;他为重庆中央图书馆做古籍鉴定工作。经他鉴定的善本共3800余种,其中宋元古本300余种。《四部丛刊》《道藏》《百衲本二十四史》《续古逸丛书》等,都是由他亲自选择版本、整理校勘后付印的。

翰林院侍读学士徐致靖称赞张元济:“熟于治法,留心学校,办事切实,劳苦不辞。”

当选为“中央研究院”第一届院士评价语:“主持商务印书馆数十年,辑印《四部丛刊》等书,校印古本史籍,于学术上有重大贡献。”

新西兰奥克兰大学叶宋曼瑛评价:“张元济是历史转折时期传统儒家学者最好的榜样。他实现了高尚的道德准则,又发挥了高超的企业管理能力。他又以同样非凡的气度和开阔的胸襟对待新时代社会准则的种种变更。然而他始终丝毫没有偏离过自己的终极目标——通过知识启蒙来实现中国的现代化。”

当代国学大师张舜徽评论:“虽其一生无他专著行世,然观其所为群书题跋,固可考见其学问博赡,识见高远,固近世一大通儒也。”“此等学问,不废大家。”

茅盾说:“在商务的新式出版事业中,张菊生确实是开辟草莱的人。他不但是个有远见、有魄力的企业家,同时又是一个学贯中西、博古通今的人。”

当代出版家陈原评价张元济是“伟大的爱国者”“近代中国新出版事业的开拓者。”

山东大学古籍整理研究所教授王绍曾在《张元济年谱·序》中说,张元济是“近代沟通中西文化之一座桥梁。”

《新京报》评价张元济是“中国现代出版第一人”。

1987年,海盐县人民政府为纪念张元济,建起以张元济名字命名的公共图书馆——张元济图书馆,同时设立了张元济纪念馆。图书馆门前的大石上镌刻着张元济的手书读书名联“数百年旧家无非积德,第一件好事还是读书。”1999年,又建“涵芬图书馆”。

张元济图书馆占地面积1.5万平方米,建筑面积1.1万平方米。张元济图书馆先后被授予省级爱国主义教育基地、省文明图书馆、省级巾帼文明示范岗、嘉兴市先进集体等称号。2005年,被命名为国家一级图书馆。张元济图书馆是一个园林式图书馆,场馆所在地,绮园景区2020年被列为国家AAAA级旅游景区。

张元济故居位于徐汇区淮海中路1285弄(上方花园)24号。该建筑建于民国30年(1941年),西班牙风格三层花园洋房公寓式里弄住宅,原为中国兴业银行职员宿舍。民国35年张元济迁入,住了二十年,直到1959年去世。1992年公布为上海市市级文物保护单位。

2007年,陈绛发文《以文化为命脉与时代同步趾——纪念张元济先生诞辰140周年》纪念。2017年,张元济诞辰150周年,京、沪、浙江海盐等地知识界开展不同形式的纪念活动。浙江省海盐县召开的“纪念张元济先生诞辰150周年暨第五届张元济学术思想研讨会”;新闻出版博物馆选用刊出部分馆藏老照片、馆刊节选内容纪念和缅怀他。2022年,张元济诞辰155年。11月26日,“纪念张元济诞辰155年暨商务印书馆创业125年·第六届张元济学术思想研讨会”在浙江海盐召开。

1984年,商务印书馆出版王绍曾著《近代出版家张元济》,叙述张元济的生平事迹;1985年,四川人民出版社出版汪家熔编著的《大变动时代的建设者——张元济传》;1991年,商务印书馆出版张树年主编的《张元济年谱》;

2007年1月,上海纪实频道大师栏目播出纪录片《张元济》;2012年,《张元济全集》(十卷本)由商务印书馆出版,较为全面地记录张元济一生所留下的文字资料,这是中国第一次为出版家编纂出版的全集;2017年,“菊香书林——上海图书馆藏张元济文献精品展”在上海图书馆开幕,集中展示张元济译书、印书、藏书、著书以及相关社会交往的第一手文献107件。同日,上海图书馆与商务印书馆合作整理出版的张元济文献《张菊生先生九十生日纪念册》《校订元明杂剧事往来信札》《涵芬楼烬余书录》(稿本)在上海图书馆举行新书首发座谈会。2019年,张人凤撰写的《张元济研究文集·续编》由上海辞书出版社出版。

1919年,“五四”运动爆发;5月26日,上海学生实行总罢课;6月5日,商务印书馆发行所员工响应罢市,印刷厂工人开始罢工。商务印书馆率先“遂出公告,午后停工”,宣布“本日发薪仍照常支给”。工人罢工持续了一个星期。在罢工期间,有几个股东准备采取高压措施,逼迫工人复工,张元济予以制止。罢工过后,张元济不顾众人的反对,坚持给罢工的工人发了一半工资或三分之一的工资。在罢工期间,张元济还安排董事会工作人员捐款500元送给上海学联,表示商务印书馆对他们爱国行为的支持,在商务印书馆发行所门前设立休息站,备好茶点和凳椅招待学生,方便示威学生、工人休息。

1927年10月17日,一伙绑匪突然闯到张元济在上海的极司非尔路家里,绑走了他。绑匪认定他是“大老板”,要30万元赎金。张元济说自己只是商务印书馆的入股者。晚上脱了外衣睡觉,绑匪看见他的毛衣都有破洞,最后收了一万元钱,把他放了。在被绑匪劫持的6天中,他劝绑匪不要再干这行当,要多读书,还陆续作了10首绝句。脱险后,他把该十首绝句编为《盗窟十诗》,分送友朋。

张元济推崇薄葬。他逝世后,按照他的意愿进行火葬,埋于闸北联谊山庄公募。1966年,“文革”开始,张元济墓被砸,他的家人取回张元济的骨灰盒,在家保管八年后,于1974年回海盐,葬于张氏公墓原址,没有作任何标志。

《中国近代民族实业家的经营管理思想》记载入总理各国事务衙门时间为:1897年。

[b]《民族魂 教科书变迁》注释:因为张元济受到“永不叙用”的处分,不能以“长”字任职,职务名称叫“总译”,而不是院长。

[c]《中国传统文化荟要 8》《商务印书馆、天一阁》《三个世纪的跨越 从南洋公学到上海交通大学》《近代浙商名人录》《民族魂 教科书变迁》《书里书外 张元济与现代中国出版》记载为1901年;《开放的藏书楼 开放的图书馆 纪念古越藏书楼创建百年论文集》《民国岁月 那些文人大师们》《中国传世书法鉴赏 卷4》《上海陈云研究 纪念陈云诞辰106周年》《前辈 从张元济到陈原》《中国出版史 下 近现代卷》《聆听大师》《科教大师》《朱铎民师友书札》记载加入时间为1902年;《出版科研资料汇编》《中国文献学》 记载加入商务的时间为1903年。

[d]《八股文汇编 下》记载出任经理时间为:1914年。

[e]《近代浙商名人录》记载任职经理兼编译所所长,时间为1916年。

[f]1953年该馆全部捐献给上海人民政府,更名上海市历史文献图书馆。

[g]《晚清上海的公共领域 1895-1911》 《新闻业务手册》记载创刊时间:1902年1月

[h]曾享有“东亚文化宝库”“亚洲第一图书馆”和“学者摇篮”等美誉。

新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。

印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。