分类历史

林奈将黑翅雀鹎分入鹡鸰属(Motacilla);19世纪中期,人们认为其与莺(warbler)有亲缘关系,法国鸟类学家路易·皮埃尔·维埃约(Louis Pierre Vieillot)等人将雀鹎(Aegithina)归入莺科的一个亚科;1847年,德国著名鸟类研究学家吉恩·路易斯·卡巴尼斯(Jean Louis Cabanis)将雀鹎属定位一个隶属于噪鹛科(Leiothrichidae)科的画眉亚科(Timaliinae)中,位于相思鸟属(Liothrix)及幽鹛属(Pellorneum)之间;1855年,英国动物学家及作家乔治·罗伯特·格雷(George Robert Gray)将雀鹎属(Aegithina)转移到火尾绿鹛属(Myzornis)旁边;在1869年,格雷建立了独立的雀鹎科(Aegithinidae),其中,雀鹎属位于树鹛属和纹胸鹛属之间。1927年,英国动物学家和鸟类学家赫伯特·克里斯托弗·罗宾逊(Herbert Christopher Robinson)专门为和平鸟属(Irena)、雀鹎属(Aegithina)以及绿叶鸟属(Chloropsis)重新建立了雀鹎科。

鸟类学家丹尼尔·马里恩(Daniel Marien)于1952年,B.P.霍尔(B.P.Hall)于1957年分析了黑翅雀鹎的地理变异。法国鸟类学家让·西奥多·德拉库尔(Jean Théodore Delacour)于《世界鸟类清单》中对包括黑翅雀鹎在内的4种雀鹎科鸟类进行了比较与分析;其中,黑翅雀鹎鸟类按照玛丽恩对于黑翅雀鹎地理变异研究中提出的雄性繁殖羽毛分析以及霍尔对非繁殖期雄性羽毛的补充分析以及尺寸的补充数据,对亚种进行了划分。

形态特征

黑翅雀鹎为小型鸟类,雌鸟与雄鸟体型相差不大。体长12-16厘米,体重14-19克。其嘴峰长度范围为15-17.5毫米;翅膀长度范围为62-71毫米;尾长度范围为54-64毫米;跗跖长度为18-21.5毫米。

黑翅雀鹎两翅为黑色,翅膀上具有两道明显的白色翅斑。雄鸟额部及头顶为橄榄黄绿色;眼先、眼周为酪黄色;耳羽、颏、喉部为酪黄色;肩部、背部黄绿色,羽端有黑色掺杂;胸部为黄色;两胁黄绿色;翅上黑色小覆羽具有光泽,中覆羽和大覆羽有白色端斑,大覆羽具浅黄色狭窄边缘;整体飞羽为黑色,除了最外侧1-2对飞羽外,其余飞羽和初级覆羽外均具有淡黄色羽缘;腹中部至尾下覆羽为橄榄黄色;尾上覆羽和尾羽为亮黑色,其中尾羽前段以及外侧尾羽外翈为橄榄黄色;其虹膜为灰白色、喙为铅灰色、跗跖为灰色。雌鸟与雄鸟相比上体颜色较浅,无黑色掺杂,喉、胸部黄色较为浅淡,且腹侧黄绿色较淡;尾羽为橄榄黄褐色,具有不明显的横斑。

分布栖息

分布范围

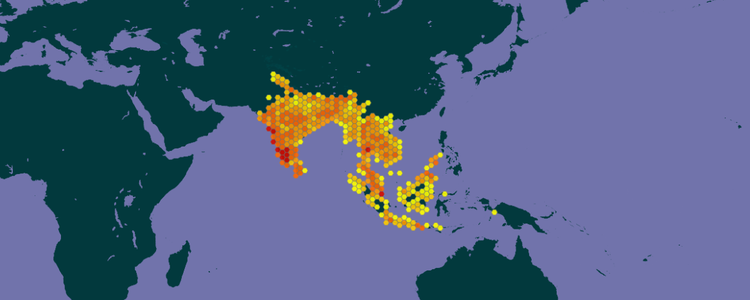

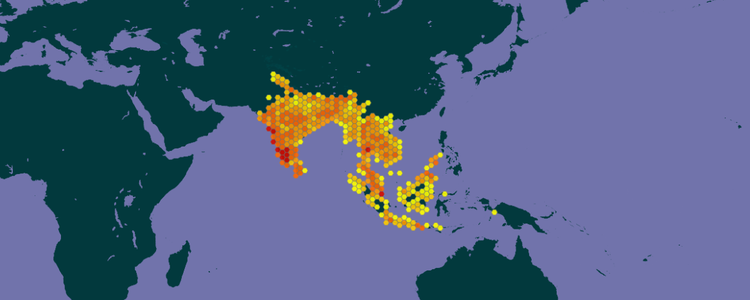

黑翅雀鹎全球主要分布于东南亚、南亚等地区,主要有印度、斯里兰卡、尼泊尔、缅甸、柬埔寨、越南、印度尼西亚、泰国、马来西亚、中国等国家,在中国主要分布于云南西南部、南部和东南部。

黑翅雀鹎共有11亚种,亚种分布如下:

亚种名称 | 分布范围 |

斯里兰卡亚种A. t. multicolor | 分布于斯里兰卡及印度西南部 |

缅甸亚种A. t. deignani | 分布于印度南部、东部以及缅甸北部、中部 |

印度亚种A. t. humei | 分布于印度半岛中部 |

指名亚种A. t. tiphia | 分布于印度北部至缅甸西部 |

西印亚种A. t. septentrionalis | 分布于喜马拉雅山脉西北部 |

云南亚种 A. t. philipi | 分布于中国西南部、缅甸东部、泰国北部以及印度尼西亚北部、中部 |

泰越亚种 A. t. cambodiana | 分布于泰国东南部、柬埔寨以及越南南部 |

泰国亚种 A. t. horizoptera | 分布于缅甸东南部、泰国西南部、马来半岛、苏门答腊岛、尼亚斯岛(北苏门答腊岛西部)、廖内岛和林加岛(南苏门答腊岛东部)和邦加岛(苏门答腊岛南部) |

爪哇亚种A. t. scapularis | 分布于爪哇岛和巴厘岛 |

加里曼丹亚种A. t. viridis | 分布于婆罗洲(除东北部外) |

巴拉望亚种A. t. aequanimis | 分布于沙巴(婆罗洲东北部)及其外围,以及巴拉望群岛(菲律宾西南部) |

栖息环境

黑翅雀鹎主要栖息于海拔1500米以下的低山丘陵以及山脚平原地区,常见于开阔林地、次生阔叶林、杂木林以及林缘地带;在城市公园、红树林、果园等地也可见。

生活习性

种间关系

黑翅雀鹎的天敌为家鸦、丛林鸦、蛇、灰噪鸦、巨蜥以及树蜥,这些天敌会对黑翅雀鹎的卵以及雏鸟造成威胁。除此之外,黑翅雀鹎缅甸亚种的巢经常容易被布谷鸟寄生。

食性食物

黑翅雀鹎为杂食偏动物食性鸟类,其动物性食物包括金龟子、甲虫、天牛、虫卵、蚂蚁、膜翅目昆虫以及鳞翅目幼虫等昆虫以及蜘蛛等无脊椎动物;植物性食物包括浆果、草子、叶子等。

社群行为

黑翅雀鹎常单独或成对活动,有时也会成3-5只集群活动。

节律行为

黑翅雀鹎为留鸟,即栖息地固定,春秋无长距离迁徙行为。

交流行为

黑翅雀鹎的叫声响亮清脆,具有多种叫声,或为单颤音,或为带爆破音(pow)的笛音(Cheeepow),或笛音重复两次,多为重复的短音节。雄性黑翅雀鹎会发出14种不同音节类型的叫声:通常使用较高频率且短时间的音节与附近的同伴沟通,以避免信息损耗及信号丢失;在繁殖期时,其会发出低频的音节,以便自己的声音能够传的更远,从而能被远处的雌性听到,实现远距离交流。雌性仅发出一种音节的叫声。

生长繁殖

黑翅雀鹎的繁殖期为4-7月。

求偶期

在繁殖期间,黑翅雀鹎会通过一种奇特的飞行特技表演进行求偶。表演时,其从栖木起飞,冲入空中,后散开其身上特别是腰部的羽毛,羽毛充分膨胀后,再螺旋式向下飞回到原来的栖木上。回到栖木后,其两翅低垂,尾羽散开,不停摆动,并反复发出带“si——si——”的拖长的哨声。

产卵期

黑翅雀鹎通常营巢于距地面0.6-9米的灌木或小树的树侧枝或主杈上,巢为杯状,由蛛网、蜘蛛卵袋以及柔软的细草茎叶构成,大小为外径6厘米,深5厘米。雌鸟每窝产2-4枚卵,卵或为淡乳黄色或灰白色,上有灰色斑纹;或为粉红色,上有红色斑纹。卵的大小为16.2-19毫米x13.2-15毫米。

育雏期

孵化工作由雌雄两亲鸟共同完成,只有雌鸟在夜间孵卵,孵化期大约为14天。雏鸟出壳后的前五天,雌鸟会单独哺育他们;每喂食三次后,雌鸟就会展开翅膀保护雏鸟不受阳光照晒。

物种保护

种群状态

黑翅雀鹎在中国分布区域不大,较为狭窄,数量也比较稀少;截至2016年,其全球种群数量趋势未知,但较为常见。

保护级别

黑翅雀鹎在2016年被列入世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录,等级为无危(LC)。同时被列入国家林业和草原局2021年拟定的《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录(征求意见稿)》中。