分类研究

1758年,瑞典博物学家卡尔林奈(Carl Linnaeus)将红耳鹎命名为Lanius jocosus。1826年,红耳鹎被德国动物学家弗里德里希·博伊(Friedrich Boie)归入鹎属(Pycnonotus)。

亚种分类

红耳鹎共有8个亚种,如下表所示:

亚种学名 | 命名者及年份 | 形态特征 | 分布区域 |

P. j. abuensis | Whistler,1931 | 尾羽没有白色尖端 | 印度西北部 |

P. j. emeria | Linnaeus,1758 | 冠较长 | 印度东部、孟加拉国、缅甸和泰国西南部。 |

P. j. fuscicaudatus | Gould,1866 | 上部羽毛灰色,尾羽没有白色尖端 | 印度西部和中部 |

P. j. jocosus | Linnaeus,1758 | 背部暗棕色,胁部多缀烟棕色 | 中国华南地区、越南北部 |

P. j. monticola | Horsfield,1840 | 背部浅棕褐,胁部较少烟棕色 | 中国云南、喜马拉雅东部山脚地带、印度东北部和缅甸北部 |

P. j. pattani | Deignan,1948 | 上部羽毛灰色,黑色冠和较短的白色尾羽 | 缅甸南部,泰国,马来西亚北半岛,老挝、印度南部 |

P. j. pyrrhotis | Bonaparte,1850 | | 印度北部和尼泊尔 |

P. j. whistleri | Deignan,1948 | 上部羽毛褐色,冠比P. j. emeria短 | 安达曼群岛 |

形态特征

红耳鹎体长17~23厘米,体重25~42克,平均翼展约28厘米,口裂长18~19厘米,嘴峰长13~14厘米,翅长81~93厘米,尾长82~93厘米,跗蹠20~21厘米,有一直立的黑色或深棕色冠,高约2厘米,头部呈深棕色或黑色,虹膜棕色,嘴黑色,嘴峰稍曲,具端钩和近端缺刻,嘴须多,鼻孔外露。眼的后下方有一鲜红色小斑,紧贴红斑下方为大块的白斑,上体棕褐色,下体白色,两胁烟灰色,跗蹠、趾和爪黑褐色。

红耳鹎额、头顶、枕、后颈和颈侧黑色。有数枚羽毛构成的尖形羽冠向上竖起。眼先和颊前部黑色,眼的后下方具一椭圆形小红斑,红斑下有一较大的椭圆形白斑,弧形颊纹细而均匀,前连眼先,后接颈侧,构成白色颊斑的下缘。后颈至体背、尾上覆羽棕褐色。颜、喉和上胸白色。覆腿羽淡棕色。尾下覆羽猩红色,羽缘染白。翼上覆羽与背同色,小翼羽暗褐色。飞羽黑褐色,且具黄褐色外翈缘。翼下覆羽淡棕色。初级飞羽10枚,翅式为5>4>6>7>8>3>9>10>2>1。尾羽12枚,近方形,中央尾羽与次中央尾羽几乎等长。尾羽黑褐色,除中央尾羽外,其余尾羽的内翈末端白色,且越外侧者白斑愈大,并且延伸至外翈。

红耳鹎雄性和雌性形态相似,幼鸟色更深,冠较短,且没有红色的耳羽,但有白色的脸颊斑块,尾巴基部下方的羽毛是粉红色或橙色。

红耳鹎雌雄体型差异如下(以中国云南地区P. j. monticola亚种为例):

| 体重 | 全长 | 嘴峰 | 翅 | 尾 | 跗蹠 |

雄性 | 26~38克 | 175~206毫米 | 12~15毫米 | 80~92毫米 | 83~95.5毫米 | 19.5~22毫米 |

雌性 | 23~36克 | 165~211毫米 | 12.5~15毫米 | 78.5~89毫米 | 81~94.5毫米 | 19~22毫米 |

分布栖息

分布范围

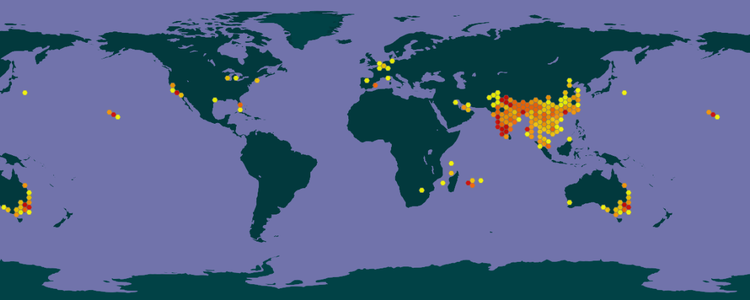

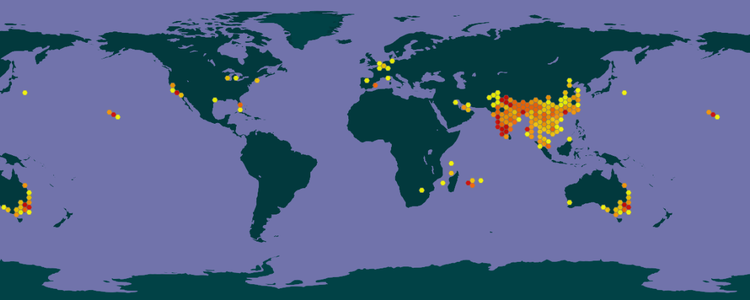

世界分布

红耳鹎原产于南亚(印度、尼泊尔、不丹、孟加拉国)、东南亚(泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、老挝和越南)和中国南部,后引入美国、澳大利亚、日本、塞舌尔和印度洋上的一些小岛(毛里求斯、留尼汪岛)。

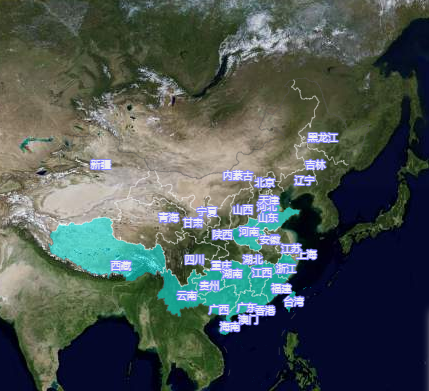

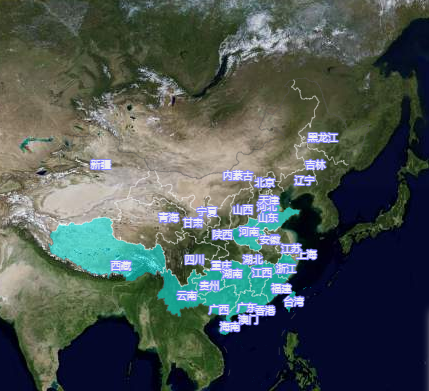

中国分布

在中国,红耳鹎分布于华中(河南省、湖南省)、华东(山东省、江西省)、东南沿海(浙江省、福建省、广东省、广西壮族自治区、澳门特别行政区、香港特别行政区、海南省、中国台湾)以及西南地区(贵州省、云南省、西藏自治区)。

栖息环境

红耳鹎不迁徙,栖息于低山、丘陵地带的雨林、季雨林及常绿阔叶林,喜欢生活在树木繁茂的地区,有时也栖息在有灌木的农业区、郊区和城市。

生活习性

觅食行为

红耳鹎为杂食性鸟类,更偏好植物性食物,如雀梅藤(Sageretia thea)、龙葵果(Solanum nigrum)、毛莓(Rubus tephrodes)、草莓番石榴(Psidium cattleianum)、粗叶悬钩子(Rubus alceifolius)等,也会食用无脊椎动物,包括鞘翅目(Coleoptera)、蜱螨目(Acarina)、 膜翅目(Hymenoptera)以及蜘蛛(Nephila inaurata),偶尔还会采食花蜜。

雏鸟最初多以软体昆虫和毛毛虫(Caterpillars)为食,无脊椎动物中丰富的蛋白质能促进雏鸟更快生长,但它们比植物性食物更难获得,因此,植物性食物随雏鸟年龄增长而增多。

红耳鹎以单独取食果实为主,通常将果实整颗吞食,较大的果实则是啄食。中国西双版纳地区的红耳鹎在黑、红、黄、绿四种颜色的果实中,明显偏好红色果实。

社群行为

非繁殖季,红耳鹎常一、二十只或二、三十只成群,有时与红臀鹎(Pycnonotus cafer)、黄臀鹎( Pycnonotus xanthorrhous)混群觅食于乔木或果树冠部和中层,在性腺增大后分散并开始寻找配偶,繁殖后再回到同一栖息地。在美国佛罗里达州,红耳鹎在七月和八月成群结队地聚集,组成约40~100只鸟的栖息地,栖息地在夏季和初秋移动。

家域行为

在泰国南部半野生栖息地,雄性红耳鹎表现出明显的领地行为,通过攻击性叫声、威胁展示来宣布和保卫领地。

适应性行为

留尼汪岛引进的红耳鹎在不到20年的时间里出现了形态差异,位于小岛迎风面的红耳鹎喙大、翅长、体重较轻,而背风面的红耳鹎翅短,体重较重。气候和饮食差异可能是引起红耳鹎形态差异的原因。

生长繁殖

求偶

红耳鹎每年繁殖一或两次,会根据繁殖环境的差异调整繁殖习性。热带地区气候稳定,鸟类的繁殖季可达3~8月甚至更久。繁殖期间,红耳鹎雄鸟会靠近雌鸟进行求爱展示,两只鸟反复抬起和放下冠。

筑巢

中国广西地区的红耳鹎营巢选择具有多样性,有芒萁(Dicranopterisdichotoma)、小叶榕(Ficusconcinmna)、橘(Citrus reticulata)、苹婆树(Dicranopterisdichotoma)和硬杆子草等,多选择较矮的树和靠近人类居住的地方。红耳鹎的巢呈碗状,巢深约5厘米,高6~8厘米,外径约8~11厘米,内径约6~8厘米,巢分为两层,内层约占整个巢体积的25%,垫有丝状的气生根,外层则是枯树叶、细树枝和草根等,有时也会用废弃的卫生纸和塑料包装袋。

产卵

红耳鹎一窝可产2~4枚卵,多为3枚,卵呈椭圆形,长径约21毫米,短径约14~16毫米,基底为白色,钝端密布红褐色斑点,重约2.6克。雌性连续几天产卵,每天产卵一枚。

育雏

红耳鹎大多在产卵完成之前开始孵化,只有一只亲鸟孵化卵,孵化期约11~14天,大部分雏鸟在同一天羽化,但在食物资源不足时,亲鸟为减少生殖损失,年长的雏鸟会获得更多的食物,越早羽化。红耳鸭雏鸟刚出壳时眼睛闭合,皮肤泛红,喙部呈浅灰色,2日龄背部与翅膀部最先开始长出羽毛,8日龄左右体表基本被羽毛覆盖,羽鞘开始脱落,12日龄时外形与成鸟相似,特有的羽冠也初具成型。

雏鸟出壳后数小时内便开始乞食,若食物体积略大或长度较长导致进食失败,亲鸟会重新喂食,喂食频次随着雏鸟日龄的增加而增加。雏鸟在进食之后排便,亲鸟将雏鸟的粪便吞下或带出巢外,确认雏鸟进食成功且未有排便行为时才会再次外出觅食。暖雏时,亲鸟将羽毛松开,盖住整个巢,期间亲鸟警觉性高,四处张望。亲鸟的暖雏频次随着雏鸟日龄增大而逐渐降低减少。

野生红耳鹎寿命在11年左右。

物种保护

种群现状

红耳鹎分布广泛,环境适应性强,截至2016年,中国的红耳鹎种群规模在10,000~100,000繁殖对,在香港非常常见。红耳鹎在日本的引进繁殖对约为100~10,000对,在印度南部和西部也数量丰富。

红耳鹎在局部地区减少或灭绝,估计种群数量正在下降。

致危因素

人类狩猎和诱捕使红耳鹎在局部地区减少,尽管城市扩张带来新的树种和营巢材料,但未明显改变红耳鹎的生长繁殖习性。城市噪音可能会影响红耳鹎幼鸟的乞食叫声,导致其被捕食者发现。

保护级别

2016年,红耳鹎被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》,等级为无危(LC)。

红耳鹎已列入中华人民共和国国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

主要价值

果肉中的萌发抑制剂可能会阻止果实内种子的萌发,脱皮的种子具有较高的发芽率和较短的休眠时间。红耳鹎摄入果子,果子通过肠道被除去果肉,从而提高种子的萌发率。因此,红耳鹎是亚洲重要的种子传播者之一,对生态系统有着重要的意义。

红耳鹎在世界许多地方被作为笼养鸟饲养,但在中国受到保护。

主要危害

在毛里求斯、留尼汪岛、夏威夷和尼科巴群岛的部分地区,引进的红耳鹎与本地物种竞争,传播入侵植物的种子,对本地物种构成威胁。在日本,红耳鹎还是鹦鹉热的潜在宿主。另外,红耳鹎给引入的地区的果园也带来了损失。