普天之下,两千多年来,为何只有李清照读懂项羽的情怀和底线精神?

普天之下,两千多年来,为何只有李清照读懂项羽的情怀和底线精神?

-

李清照的《夏日绝句》:

生当为人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

题主所言,两千多年,只有李清照读懂了项羽的情怀和底线精神,朝史暮想不敢苟同。

诚然,李清照对项羽的描述和理解,可能有很大一部分人持认可态度,但是绝对不应该作为对项羽唯一的解读。

对于项羽,我们有太多的解读,太多的角度。而李清照的《夏日绝句》,其侧重点在于描述项羽的英雄气概和不肯过江东的不妥协,不认输精神。

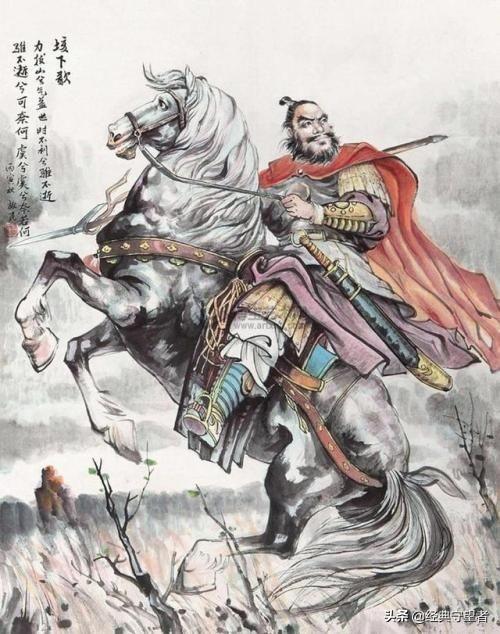

就比如对于项羽的“不肯过江东”,李清照是持欣赏态度,但也有很多人认为项羽的抗压能力不行,输一场就被打得抬不起头。要知道他的对手刘邦,可是屡战屡败,屡败屡战。在亥下之战之前,可以说刘邦一直都被项羽压着打,好不容易赢了一次。

再说“不肯过江东”,到底是李清照所认为的项羽不肯妥协,宁可轰轰烈烈去死,还是因为项羽自知已经无力回天,任命了,抑或是项羽明白即使自己过江,江东势力也不一定会支持或者饶恕自己云云。

读史,希望朋友们独立思考。

朝史暮想,希望我的回答对你有所帮助。

2019-07-10 18:48:10 -

“至今思项羽,不肯过江东”,这是李清照读懂了项羽写出的诗。北宋重文轻武后,虽然兵力很多,但军事实力并不强,无论与辽,还是金,西夏或者蒙古都是败多胜少,打不过怎么办,求和,可以说一味的求和也助长了外族的嚣张气焰。作为一个才女,在随朝廷逃跑的过程中是颠破流离,吃尽苦头。后来丈夫病死了,自己更是孤苦伶仃,带着一些字画逃跑,是她唯一的精神寄托。到了绍兴一户人家,自己和丈夫呕心沥血收集的金石

古卷,一夜之间被盗,对她打击很大。再后来嫁给了一个叫张汝舟的,张贪图其字画书籍,加上兴趣不投,两人离异。李清照晚年生活孤苦伶仃,时常想念故乡,以及死去的丈夫。在楚汉之争中,项羽知道虞姬死后,心中凄凉,心灰意冷,霸业没了,心爱的人也死了,以后漫长的岁月怎么过,就追随而去。想必李清照也是一样,活着的时候有一番事业真挚的爱情,所以发出“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东”的感慨,做人就应该向项羽一样。 2019-07-10 19:22:01

2019-07-10 19:22:01 -

可能女人的想法和男性有着本质的区别吧,但是我并不认为李清照读懂了项羽,这首诗不过是李清照自己借着项羽来表达自己对于项羽的理解而已。其实在这里我们也可以看到女性和男性的差异。

李清照的诗一直在夸项羽,虽然项羽失败了但是项羽还是豪杰英雄,这就是女性对于英雄的理解。反过头来我们可以看看男性是如何看待项羽,还是选择唐代杜牧的诗来看看:

胜败兵家事不期,包羞忍辱是男儿。江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

这里面就表现了男人对于项羽的理解,其实在杜牧看来项羽就是一个失败者,为什么呢?垓下一战就把项羽的意气风发全部消磨干净了,胜败不过是兵家常事,能够忍受屈辱和羞耻才是真豪杰,项羽连一次失败都忍受不了,如何能够是真豪杰?

这其实也是大多数中国古代政治家和士大夫的看法,人生的失败并不可怕,可怕的是一次又一次失败之后,你敢站起来再次朝着目标出发,这才是一个领袖应有的素质,而不是一次失败就一蹶不振。这也是为什么在中国人心目中的英雄是卧薪尝胆的勾践,而不是自大而亡的夫差。

2019-07-12 09:51:55 -

只有经历相同的事情,才有共同的感悟,读懂项羽感情色彩的文人墨客很多,只是能表达出来的名句不多,唯独李清照写出来历史人物为众人所认同的词篇!@历史

2019-07-11 08:58:42 -

感谢邀请。这个问题应该从李清照个人的经历,和项羽经历的相似点入手。首先我们要来看项羽的所谓底线精神。至今思项羽,不肯过江东。项羽自刎乌江可以说是无奈,但也可以说是他一种英雄贵族主义的最大化阐发。项羽一家起于乱世,拥立怀王,巨鹿之战,火烧阿房,戏亭封王,彭城大战。项羽在一步一步书写自己的辉煌。但是面对韩信彭越英布的联军,他败了,最终单骑单马,自刎乌江,何其雄壮。宁死不坠威名,这就是贵族精神。人民遭难,身为贵族要挺身而出。出师不利,当自刎以谢天下。不连累百姓士兵做无谓的牺牲。

很多人都在讲江东子弟多才俊,卷土重来未可知,为他的自尽感到惋惜和悲伤。但是笔者认为,这种情况恰恰是由于项羽自身本身的性格所决定的,史书当中记载项羽为人谦逊有礼,礼贤下士。即使在广武间捉到了刘邦的父亲要烹杀他,但最终还是放了他一条生路。就是因为项羽本身所具有的一种贵族优越感,不杀老弱妇孺。他不像刘邦可以无所不用其极。而他作为贵族的身份象征,也注定了他在一些事情上他输不起。因为他自己是带了太多的责任和包袱上的战场。而作为刘邦而言,刘邦只是一个小小的亭长,可以说是身无分文上的赌桌却最后赢的盆满钵满,这样也就导致刘邦输得起,即使是被项羽一败再败,但是他仍然坚持不懈的与项羽周旋。但是作为项羽而言,他率领8000子弟过江,回江东却只有一人,这在他的内心中是无法平复的。他无法说服自己,卷土重来,而且从当时的社会大势上看来。

江东除了要面对刘邦韩信的南征大军,同时还要面临近在咫尺的九江王英布。即使是回到江东也只能是把战火引向江东。作为项羽而言,它不会将战火引向自己的父老,所以他的自尽,可以说是最好的一种结局,李清照也是身处分裂乱世,面对着国家与个人际遇的多重磨难。但是她仍然可以坚持不懈的支撑下去,这就是她与项羽之间最大的不同,可以说是巾帼不让须眉。

2019-07-10 23:12:47

2019-07-10 23:12:47 -

李清照对项羽的解读源于她的一首诗——《夏日绝句》

生当做人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。

对于前人的解读,谁也不敢说真正了解其思想和当时的决定缘由。李清照解读的只是她自己心中的项羽。

只要是人,都有自己的主观情感和意识。司马迁写《史记》也带有强烈的个人色彩,将项羽写的波澜壮阔,铁血柔情,反之写刘邦就显得有些平淡了,这也是所谓的春秋笔法。

所以有句话说:一千个人眼中有一千个哈姆雷特。每个人解读一件事情或一个历史人物都会潜移默化的受到自己的人生经历和知识结构的影响。这就是我们所说的认知。

历史只是记叙大事件,证明时间的长河里确实发生过这件事,至于事件中每个人物的想法和心里活动也许不是后人能断言的。

所以李清照解读的只是带有自己情感的项羽,并不能说明是真实的项羽。可以无限接近,但不能断定。

2019-07-11 19:05:00 -

李清照真的读懂项羽了吗?未必!

一千个人眼中有一千个哈姆雷特,一千个人中也就有一千个项羽!

每个人都会因为各自的世界观、人生观、方法论的不同对于同一个人物做出不同的解读。

这只能折射出解读者眼中和心中的世界,而并非人物本身眼中和心中的世界!对于项羽的评价也是一样!

杜牧对项羽的解读就与李清照完全相反

杜牧在 《题乌江亭》中写到:

胜败兵家事不期,包羞忍辱是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

杜牧非但不赞成项羽不过江的行为,反而为之叹息不已,认为这样一个英雄人物理应忍辱负重返回江东,号集子弟再杀回来与刘邦一决雌雄。

无疑很多那些遭受打击而后卷土重来的英雄人物看到会感同身受,大为赞赏。

王安石则认为项羽不过江实属无奈之举

王安石作为一个政治家、改革家,对于天下生民的爱护和悲天悯人的心理似乎占据了主导,所以他更关心的是人心向悖,认为项羽妄图以力量征服天下带来了太多的战乱,反而让刘邦统一天下休养生息对天下更有利。这与范仲淹的 “一家人哭强如一路人哭”颇为相似。

王安石 乌江亭

百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。

江东子弟今虽在,肯与君王卷土来。

每个人的评价都有各自的寄托

历代对于项羽的评价与李清照相似或者相反或者全无关系的大有人在,不能认为只有李清照读懂了项羽,只能说各有寄托。

李清照生于官宦世家,嫁于权贵子弟,生活优渥,这从她前期的著名代表作 《如梦令》 就能看出来:

如梦令

昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否,知否,应是绿肥红瘦。

要是生活优裕到什么地步才能对酒当歌,酒醒了马上要关心的却是花儿是否尚好呢?

然而这样的生活终于是被战乱给打断了,宋朝朝廷偏安一隅,不肯作为收复故土,自然成为了当时在北方的李清照最痛恨的对象,所以在她南迁途中路过乌江亭时《夏日绝句》 自然应景而发,因情而发:

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东。

所以我们没有办法说李清照又或者任何一个人读懂了项羽,只能说这里面饱含了李清照一个女词人对于项羽这样一个英雄人物的内心寄托,希望南宋朝廷能够以项羽为榜样奋发有为收复故土罢了。

以上是作者的一点看法,欢迎大家互相关注,多多交流!

2019-07-11 10:55:56