如何从外观辨识德国造驳壳枪的不同型号?

如何从外观辨识德国造驳壳枪的不同型号?

-

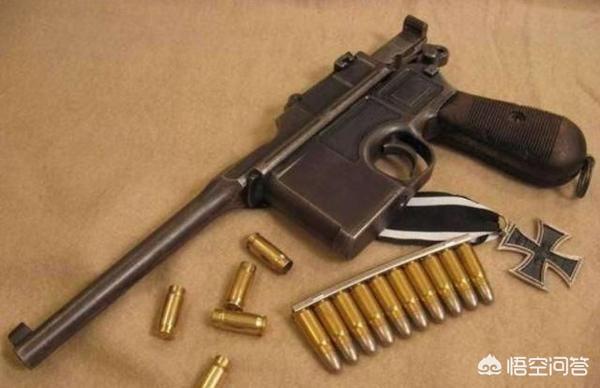

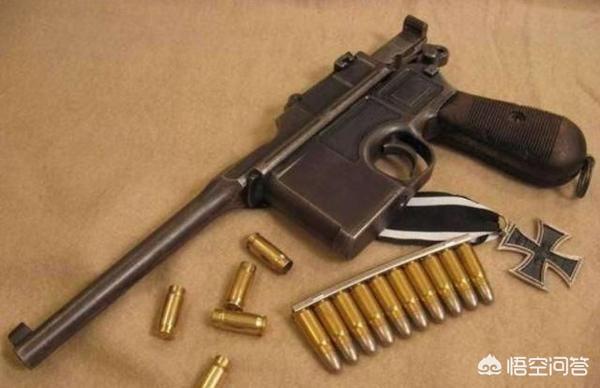

提起驳壳枪,很多人会自动脑补双枪李向阳左右开弓,横扫千军的模样,更多人以为只要是驳壳枪都一个样儿,殊不知这是大错特错!驳壳枪自十九世纪末诞生,至二十世纪三十年代末停产,一直不停的在改进,曾出品有多种型号。它们从轮廓粗看起来虽改动不大,然而枪管、机匣、握把等细节却又多有不同。因此,从外观可以很方便的区分驳壳枪型号。

首先驳壳枪的枪管有长短之分。长枪管主要有140毫米和132毫米两种,短枪管则仅有99毫米一种。140毫米枪管的驳壳枪最多,从它诞生后的第一种型号C96到停产时的最后一种型号M712,都是140毫米长枪管。

枪管长99毫米的驳壳枪,是第一次世界大战后的出品。因为战败的德国不允许生产枪管长度超过100毫米的手枪,所以无奈地将原型手枪的140毫米枪管,改短至99毫米,并将握把也改小了一点点,对外称作警用手枪。该型手枪进入到中国后,被俗称为“三把盒子”或“三号驳壳枪”。

132毫米枪管的驳壳枪出品不多,只在1930年后有少量出品,属于M30的早期型号。中国人习惯将标准枪管的驳壳枪称作“二把盒子”,由于132毫米与140毫米相差不多,便都被归入“二把盒子”的范畴。为区别,将140毫米枪管的称作“二把长八分”,将132毫米枪管的称作“二把短八分”。

同为M30的“二把长八分”与“二把短八分”,如果不把二者放在一起对比,仅看枪管长度,用肉眼不易分辨,但二者枪机滑轨的形状是不同的,短八分的开有减重槽,而长八分的没有这个减重槽,这是最好的辨别方法。当然再细说区别还有多处了,比如商标、枪号等。

除特别常见的140(132)毫米与99毫米驳壳枪外,毛瑟手枪还有不常见的几种长度的枪管,比如120、160、180毫米枪管等,属于商业出品,十分罕见,这里略去不述。

驳壳枪的衍生品中,还有卡宾型,枪管长超过200毫米,多为固定枪托,并有前护木。该卡宾型1917年后才有出品。天津大沽造船所曾仿造此枪。该枪在中国民间有个俗称——“马匣子”,意思就是可以兼作马枪使用的匣子枪。

其次从枪的口径上说——驳壳枪的口径是7.63毫米,发射7.63X25毫米毛瑟手枪弹。该枪自1896年诞生后,中国人无比青睐,德国军方却并未采用,直到第一次世界大战进行到第三个年头,德军军用手枪严重不足,才匆忙间订购了10万支。与众不同的是,德国军方订购的这10万支毛瑟手枪,不是原枪的7.63毫米口径,为了与当时德军制式的鲁格手枪达成子弹通用,他们所购的这批手枪的口径被改成了9毫米,发射9X19毫米派拉贝鲁姆手枪子弹。为了防止误装入7.63毫米的子弹,该枪的枪柄上用阿拉伯数字刻印了一个大大的“9”字,并涂以醒目的红色,西方人所称的“大红9”就来源于此。该型手枪在中国被称作一号驳壳枪。从一份1924年北洋政府《陆军部关于购买美利洋行械合同弹稿》中,有购买“德造新式一号自来德手枪一千二百枝,每枝随带子弹五百粒”的字样。这或许就是民间所称的“头把盒子”。

驳壳枪进入到中国后,曾被大量仿制,各厂仿制时,包括口径,都是原样照仿,唯独山西例外,阎锡山晋绥军仿制驳壳枪,除也按原枪口径仿制外,还加大口径,研发出11.43毫米的盒子炮。因为该枪的口径远大于当时一般盒子炮7.63毫米,故获得“大眼盒子”的绰号。该枪铭文有多种,较多的一款是在其枪身左侧打印有篆体的“壹七式”,意即民国十七年定型;枪身右侧则印有“民国十七年(或十八年、十九年)晋造”。该枪仅在晋绥军中使用,或者也在晋绥军活动的北方地区少量使用,但流行面不大,基本没能进入到南方军队中。

驳壳枪的早期,还有8.15毫米口径的,但极罕见,未能流行起来,故不述。

第三从枪机节套与枪管的形状上说——毛瑟手枪的早期出品,其枪管与枪机节套是一体加工成形的,加工难度大,成本高,后期M30型借鉴西班牙驳壳枪的作法,改为分别加工,而后嵌入结合成一体。这不同的加工方式也在外观上留下了印记,即早期的枪机节套与枪管之间很平滑,后期的枪机节套与枪管则有一个阶梯状过渡。

第四从枪的握把上说——驳壳枪的握把形状,一直都是西方人所说的“扫帚把”,几十年间从没有大变,但小的变化却是有的。大体来说,有大握把与小握把之分。大握把的底部呈半圆形,小握把底部则略显平直,也比较窄。小握把主要是警用型驳壳枪使用,其他则基本都是大握把的。这大握把,又有不同,主要体现在它的防滑纹的粗细上,早期的C96型采用的是纹路很细密的那种,刻有22、24或30道防滑纹,后期M30型(含M712速射型)则采用纹路粗疏的那种,只有12道防滑纹。驳壳枪的握把护片,绝大多数由硬木制成,极少数为塑胶压制,国人称“胶把匣子”。拿今天的眼光看,塑胶当然不如硬木贵重,当年却正相反,物以稀为贵,因而那年头谁若拥有一支“胶把匣子”的话,那是相当的牛逼。

第五从机锤形状上说——

1,马刺形击锤。

这是驳壳枪试制阶段的击锤样式,形同骑兵马靴上的马刺,与当时流行的左轮手枪的击锤相仿。手枪的后瞄具只有缺口,没有表尺分划。该型手枪并未批量生产。

2,圆锥形击锤,也叫“海螺击锤”。

这是驳壳枪自1896年诞生后至1899年(大约)时的击锤样式。因其形状是由向中心渐凸的很多同心圆构成,很像一支海螺,故也被称作“海螺击锤”。

3,大环形击锤。

大环击锤,顾名思义,就是因机锤是一个较大的圆环而得名。大约1899年开始生产,至1905年逐渐被新式的小环击锤所取代。该型手枪的机匣形状又有几种不同。其中的一款,机匣两侧全无任何铭文,也无丝毫的凹凸,整个看去光滑如镜,在中国,便有了“大镜面匣子”一称。“大镜面”在当年的中国很受欢迎,许多带枪的人都以佩有这样的“大镜面”而倍儿有面子。东北抗联英雄杨靖宇身陷绝境后与敌对射,手中使用的就是这种“大镜面”匣子。

4,小环击锤,也叫“麻雀头击锤”。

这是驳壳枪1905年开始的击锤样式。其形如鸟头,故在中国有“麻雀头击锤”一称。后来一直到该枪停产,差不多一直是这种样式。值得注意的是,小环机锤又有几种,并不完全一样,只是差别太小,不细说了。

第六从弹仓容量上说——早期的驳壳枪都是固定弹仓,弹仓容量绝大多数10发,极少数有6发和20发的。但这时的20发手枪,没有快慢机,只能半自动射击。

第七从自动方式上说——驳壳枪一直到1931年以前,虽然有过多次的改进,又衍生出多个型号,但全都是半自动的,直到西班牙专门瞄准中国市场仿造的驳壳枪上,增加了连发功能,并被中国人接受。德国人也很快推出具有连发功能的冲锋手枪并最终定型为M712型冲锋手枪。该枪并非一次性成功到位,在正式定型前,先有少量试制出品。试制型速射手枪枪管长132毫米,用10发和20发可拆弹匣供弹,快慢机置于枪身的左侧,为片状,拨向“N”时,为半自动射击;拨向“R”时,为全自动射击。M712型冲锋手枪与其先期试制品从外观上看有几点不同,主要的:一是枪管长度增加到140毫米,二是快慢机的形状由原来的片状改为桃型。该型驳壳枪的供弹具为可拆弹匣,弹匣容量主要有10发、20发两种,极少数有15发和24发的,可选择装配。

要分辨一款驳壳枪是半自动的还是全自动的其实特容易,看有没有快慢机就行了。另外,该枪还有一个区别于早期C96型的明显特征,即它的“肚子”。由于采用可拆弹匣,使得该枪弹匣仓部位明显凸出于枪身平面,犹如一个人鼓起的大肚子。因为这个,还可能因为作为手枪来说,其20发的弹容量足够大,所谓“大肚能容”,因而在中国,M712型手枪便有了“大肚匣子”的美称。这是各型驳壳枪的最后一款,曾大量进入到中国,是当年最常见的一款驳壳枪。

驳壳枪的细节变化太多,除以上所说的区分方式以外,枪纲环、表尺、保险机、抽壳钩、减重槽、商标、枪号等等,也都因生产的年代不同而不同。碍于篇幅,这里不详述。

2019-06-18 20:45:25

2019-06-18 20:45:25 -

德国原厂驳壳枪,一共5种型号,只有这一款可以连续射击。

中国的历史上没有哪一把枪械,能够像驳壳枪这样在中国的历史上留下如此深的痕迹。在之前的中国,驳壳枪一直活跃在中国军事甚至是政治舞台上。一幕幕历史事件中都有它的身影,在中国驳壳枪的普及已经存在了相当长的一段时间。

至于博客枪何时出现在中国,已经无法考证。不过人们公认的是,在1912年北洋政府陆军就和德国军火公司签订了购买毛瑟手枪200杆,以及5万花子弹的协议。每把驳壳枪当时都价值58两白银,由此可见驳壳枪的价格也是不便宜。

驳壳枪是毛瑟公司生产的一种大威力军用手枪,最初毛瑟兵工厂原本想要这款手枪装备德国陆军,但是德国陆军对于这种毛瑟手枪并不感兴趣。毛瑟手枪在中国有许多大众化的称呼,比如盒子炮、匣子枪、快慢机等等数不胜数。

驳壳枪本身的种类非常繁多,再加上在中国的各种仿制品和变形品更是数不胜数了。德国原厂生产的毛瑟手枪一共有5种,分别是m1898式、m1912式、m1916式、m1930式、和M1932式,其中m1898式和m1916式毛瑟手枪口径采用7毫米。

后者大多会采用7.63毫米口径,不过在中国的战场上,发射7.63毫米口径的驳壳枪,一般会采用7.62毫米的子弹。虽然有细微的差别,但是性能并没有太大的影响。在中国仿制品中,还有发射9毫米毛瑟手枪弹的驳壳枪,在中国最常见的属于7.63毫米口径的驳壳枪。

在诸多驳壳枪中,只有M1932式拥有快慢机的设计,又被称为20响。只有这把枪械能够实现自动射击,其余的枪械都是为半自动型号。这款快慢机由10发固定弹匣供弹,极少数会采用6发或者20发的弹仓,装弹时将弹夹在机匣正上方的缺口中压入。

具有自动射击功能的驳壳枪在配合枪托时,完全可以当做冲锋枪使用。由于当时国际上对中国进行武器禁运,许多优秀的枪械并不能进入中国。然而这种威力射程远的枪械,由于属于手枪范畴,却不在禁运的行列,可以堂而皇之的大量进口。

对于当时的各路军阀来说,这种精度高、威力大、射速快,而且枪身短小的武器。特别适合装备为队或突击队使用,因此在中国大有卖场。其实驳壳枪在欧洲使用并不广泛,普及度远不及鲁格手枪。只有在俄国一战前后,曾有部分部队装备过驳壳枪,除此之外,近1/4的驳壳枪都被卖到了中国,仅仅是德国原产驳壳枪就达150万支。

2019-06-17 22:43:46

2019-06-17 22:43:46