为什么一些作者本人给出的阅读题答案和试卷参考答案差距很大?

为什么一些作者本人给出的阅读题答案和试卷参考答案差距很大?

-

作者本人给出的阅读题答案和试卷参考答案差距很大,这种事在近年的各级学校语文考试中都有出现。这一定程度是反映了当前应试教育的弊端,需要我们去反思学习语文的意义。

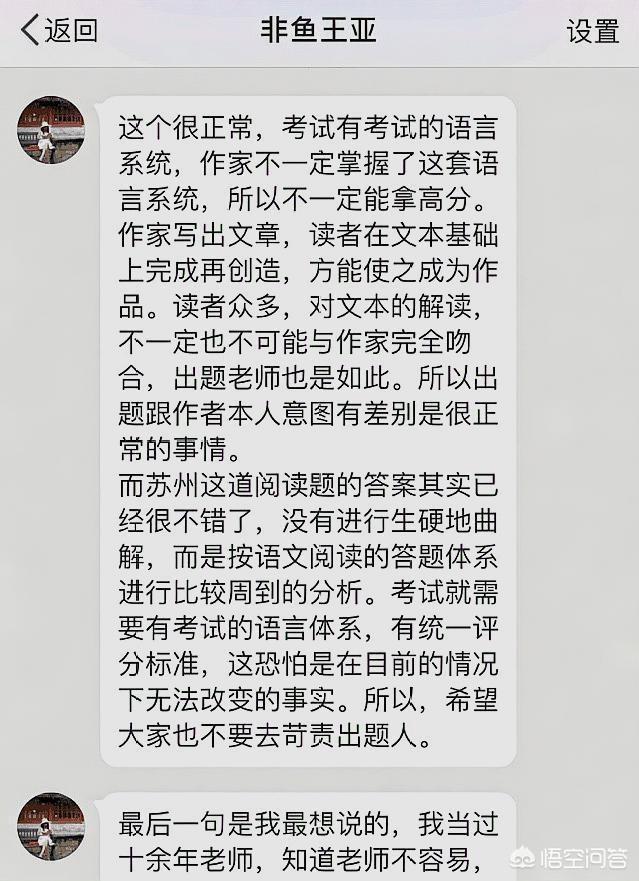

刚刚过去的2018年,苏州高二年级的语文期末统考中就摘选了作家王亚的一篇文章,原作者就遇见了这样的尴尬,因为原作者自己也试着做了这一阅读题,结果自己答案与教师给出的标准答案一对比,她只能拿到6分。

王亚在网络上也给出了回应,正如她说的,现在的语文考试有考试的程序化系统,加上每个人所站的角度不同,情感、意识等各方面都存在差异,于是对同一内容的理解也会不一样,与原作者自己要表达的东西不一样也较正常。

正是现在语文考试的语言系统的固化,所以出现了有经验的教师总结的语文考试公式化解题的思路和方法。如对修辞手法的运用可以用“运用了……修辞手法,写出了……内容的特点,表达了……情感。”甚至还可以给出不同修辞手法的特点用词,琳琅满目,高度概括。

近年来,不少语文教师对语文考试中的公式“研究”乐此不疲,而且也很有效果,他们所教的学生也的确能考到高分,于是这样的教师也因此成为了名师。

把考试放在一边,我们静心反思一下,不禁就要问,学习语文的意义是什么,这样公式化的答题对学生的语文素养的提高有什么帮助?长期下去,这样会严重阻碍学生语文思维能力的发展,限制学生的个性发展和自我体验,这样的阅读还有什么意思?这样的语文已经失去了语文的意义。

可惜的是,不论是在教师、家长还是学生眼中,学习的主要意义就是拿高分,至于素养、思维、情感都得给分数让路。这有什么办法,现实就是这样!正如王亚在回应中说到,我当过十几年老师,知道老师的不容易。是啊,谁都不容易!

更多教育观点、教学经验、学习资源、教育技术,敬请关注“轻风教育”。

2019-02-13 10:25:13

2019-02-13 10:25:13 -

这种情况是十分正常的。毕竟创作和出题是两个概令,创作者的行文是由当时的心境,想法和要表达的意图决定的。而命题是为考点服务的,它体现的是考查知识点,是为考查而专门设计的。当然命题者也不一定准确掌握原文的意图也是有可能的。比如鲁迅说屋后有两棵树,一棵是枣树,另一棵还是枣树。到底是什么意思?众说纷纭,各有道理。而放到试题里面答案是唯一的。不能一致是完全可能的。

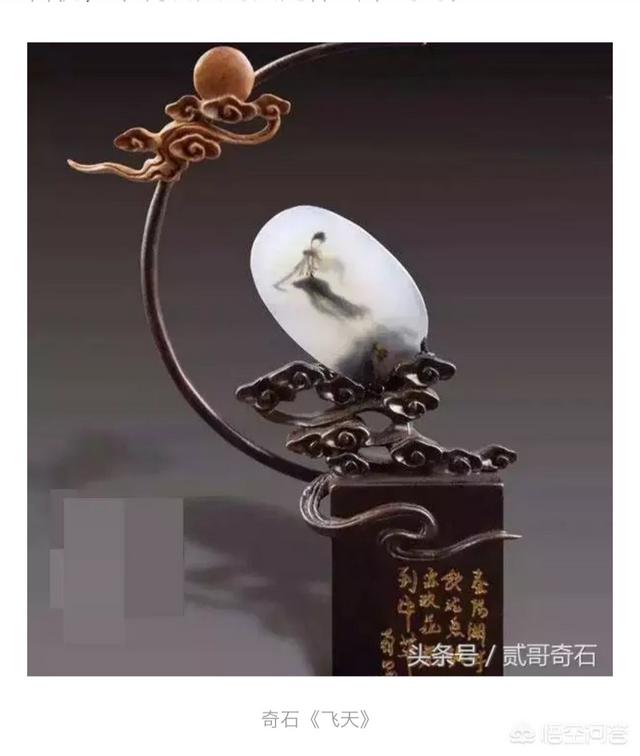

由此可见,语文命题是十分困难的,涉及的因素太多,用唯一的答案来体现考生的水平也是不客观的。比如下面三张图的意境一样吗?可以将你的看法分享给大家!

2019-02-13 09:56:43

2019-02-13 09:56:43 -

阅读题的答案可分两种,即显性和隐性,显性问题的答案可直接在文章中找出来,而隐性问题的答案需要阅者根据自己对问题的理解,再综合归纳出答案来,每一个人的理解能力,生活环境以及所处的时代背景等不同,所以就会有出题人的答案与标准答案不一样的问题。

2019-02-13 09:53:49 -

这种情况经常发生,出阅读题的老师带有明确的指向性,对某一道题的回答有一定格式化的答案,但作者本身便没有考虑这么多,她所写的文章是来自平时对生活的积累和感悟,因此会出现差异。

2019-02-13 08:37:28 -

各人有各人的思维方式,思想,观念,能力,

2019-02-13 04:44:51 -

各人有各人的思维方式,思想,观念,能力,

2019-02-13 04:44:51 -

有的阅读题带有明确的指向性,也就能引导我们根据这个指向性进行答题,得到的答案极有可能和出题者的相似

但有些阅读题本身没有明确的指向性,那么它就可能会让我们的思维朝着我们最敏感嗯一个方向发展,没有那么明确的导向

说高雅一点叫一万个哈姆雷特

说俗一点就是佛印和苏轼的那个故事

2019-02-12 22:55:00 -

阅读题的答案可分两种,即显性和隐性,显性问题的答案可直接在文章中找出来,而隐性问题的答案需要阅者根据自己对问题的理解,再综合归纳出答案来,每一个人的理解能力,生活环境以及所处的时代背景等不同,所以就会有出题人的答案与标准答案不一样的问题。

2019-02-13 09:53:49