微博又出“假流量”事件,刷量行为为何永不停止?

微博又出“假流量”事件,刷量行为为何永不停止?

-

因为刷量行为背后的利益涉及到方方面面,让我们来一探究竟:

想必你指的“假流量”事件是指350万播放0人下单,网红营销造假这件事吧。

这事件的缘由是这样的:

一家叫做eefit的厂家,他们量身定制了一款号称汇聚各种黑科技,使用光子效能技术,靠导入光波能量让你预防,缓解痛经一款产品,甚至宣称还能排毒、养颜、瘦脸?

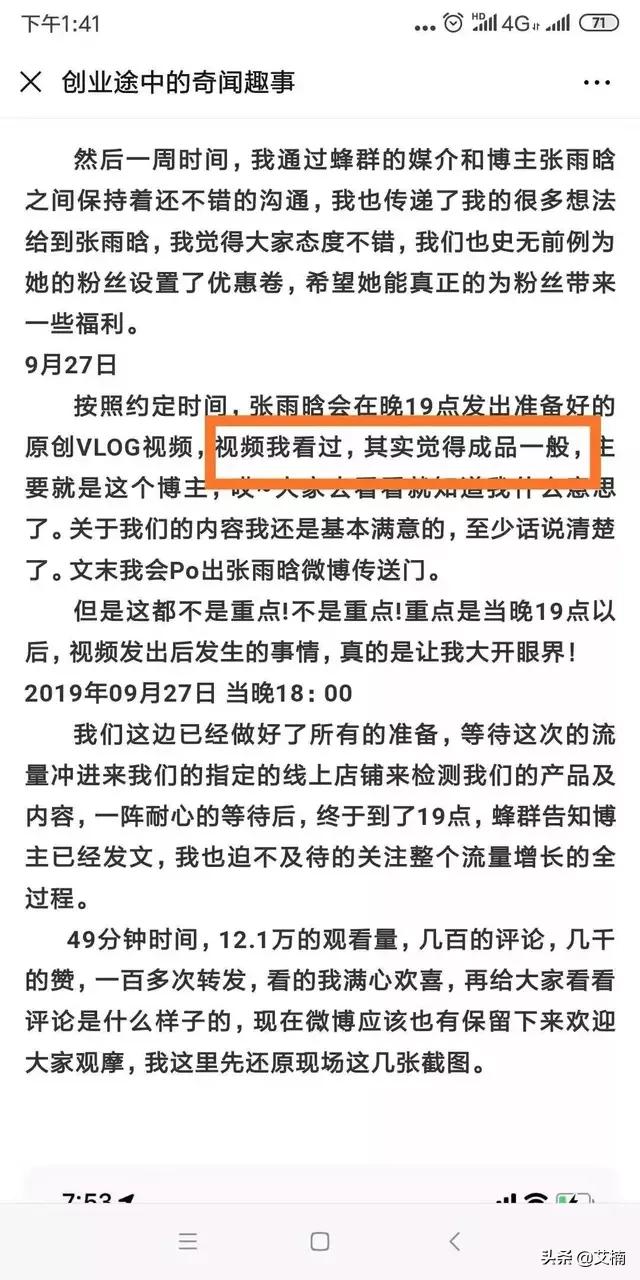

他们找到一家叫做蜂群传媒的微博MCN机构,制定了一套100万的推广方案。为了先试水,他们选中了一个粉丝为380万的网红拍摄广告视频,广告微博发出不到20分钟,观看量达23.3万,几百评论几千赞,不少粉丝表示已下单支持。就在他们愁货库存不够时,却发现流量为0,成交量为0......

沟通维权未果之后,厂家写出一篇檄文,声讨这些MCN欺诈。

万万没想到,在微信这篇稿子竟然成了刷屏的爆款,至少获得了百万级的曝光。

与此同时,effit也把蜂群传媒和微博推上了风口浪尖。

蜂群作为微博的老牌MCN,从来没吃过这个亏,于是开始各种发声明,揭甲方的短儿,称对方为三无产品,推广费实际只有5万等等。

两边你一刀我一刀,愈演愈烈......

为何刷量行为永不停止呢?

刷量的背后不得不提的就是水军,水军作为灰色产业链的构成,一直是一个神秘的存在,来无影、去无踪,却又互联网生活中一股重要的力量。

水军、造假平台广泛存在,是因为背后出在存在着利益链条。水军主要通过以下几种手段赚钱:

1.发帖、刷量、刷评论

2.删帖、删除负面评论

3.制造不利话题,收平息事件费用

4.炒作

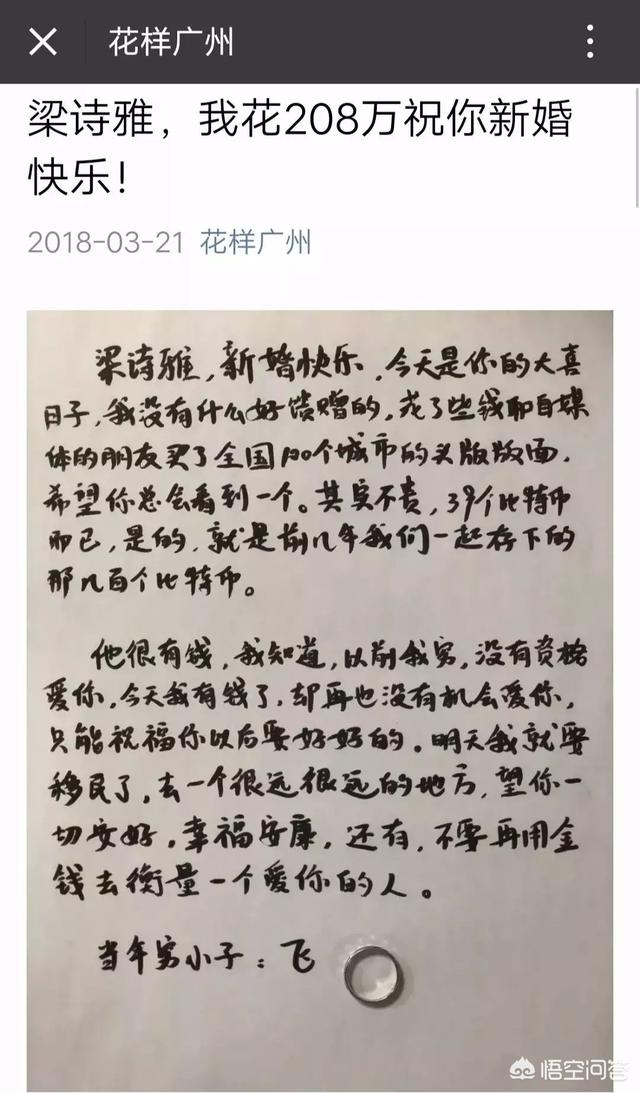

可以为一个人、一个平台进行炒作,可借助多平台发力,也可以是单平台,具体要看自己的需求,网红炒作现象就屡见不鲜。例如梁诗雅事件:

水军早已不是单独作战,背后一系列的利益运转涉及到方方面面;对于这个现象平台方真的是无辜不知情吗?

各大门户网站、论坛、电商、视频、社交平台自然也是知道的,并且也通过一定的技术、人工手段,打击刷量、造假、水军行为。

各大平台不仅是刷量造假行为的受害者,平台纯净的环境受污染;同时,也是刷量造假行为的受益者,刷量带来的活跃度、用户数据让平台数据更好看,在拉投资、对外宣传时,无疑更加有说服力。

平台在得失之间徘徊,最大的诱惑还是利益。

2019-10-22 16:18:06 -

非常感谢悟空邀请!在这里能为你解答这个问题,让我带领你们一起走进这个问题,现在让我们一起探讨一下。

这两天,一篇题为《一场新媒体巨头导演的“僵尸舞台剧”,真实还原现场,导火线:一条一夜爆红的视频,我们流量却为0!》的控诉文章网络刷屏,再次将虚假流量话题推至风口浪尖。说来也是悲催,花大价钱投的KOL流量为0,一篇慷慨激昂的檄文却爆了。

至于“剧情”有多魔幻,大家可以自行去看。今天我们要聊的是虚假流量的话题。

“虚假流量”是一场多方的共谋

话又说回来,如今的“流量”有多假,连“真顶流”蔡徐坤背后都有“惊人的数据秘密”,更何况其他!

注意力经济时代,“流量为王”成为所有人信奉的圭臬。在一切“唯数据论”,在利润驱动下,虚假流量现象几乎已渗入互联网世界的肌理,早已形成一个产业。

据有关调查数据显示:

各种流量造假的站点已超过1000家;

其中头部流量造假平台将近100家;

头部刷量平台月流水可达到200万元。

相关从业人员数量更是数以百万计。尤其是这位被坑的广告主投放的社交类业务的刷量占比在整个互联网虚假流量产业中近三分之一。

但在某种程度上来说,虚假流量却是一场所有人的共谋。

广告主在某种程度上即是虚假流量的受害者,也是受益者。当品牌的市场部门面对考核指标的压力时,广告刷量在所难免;一些企业为了包装数据,也会主动用虚假流量的方式刷单。

这既是广告服务商满足不了广告主KPI后的“灰色”选择;

也有媒体&KOL为了赚取更多流量费用的需求。

但看似一场“三方共赢”的背后,靠虚假流量硬撑着的市场终究是一个一戳即破的泡沫。

对于像这位追求转化率效果的创业者来说,把资源浪费在这种虚假流量之上,相当于慢性自杀。

而更大的不良后果还在于会导致“柠檬市场效应”凸显,即在信息不对称的情况下,往往好的商品(优质流量)遭受淘汰,而劣等品(虚假流量)会逐渐占领市场,从而取代好的商品,导致市场中都是劣等品,带来的也是互联网广告市场的崩塌。

破坏的是广告主、服务商、媒体&KOL之间的商业诚信体系。

所以,虚假流量必须得治!忘记流量,回归内容

但这个顽疾如何解决,我觉得还是要回到品牌营销的本质问题上来探讨。

我们首先要树立一个观点:流量本身是中立的,它的价值取决于跟什么内容结合。

因此撇开内容单纯的追求纯粹的流量都是耍流氓。

因为最终促使消费者买单的是以优质产品支撑的优质内容。所以流量只有附带优质内容,内容与粉丝有关联性才是优质流量,才会带来品牌价值的增值。

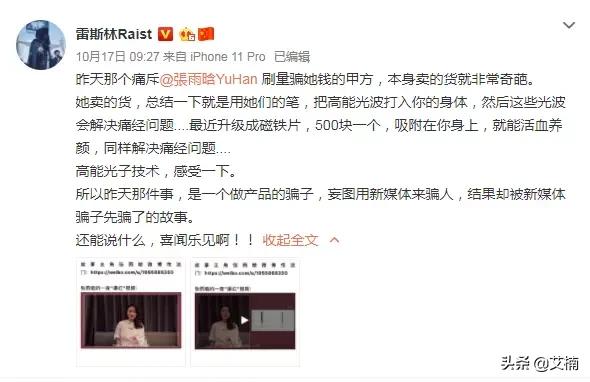

还以这个甲方与蜂群传媒的闹剧为例。虽然这位义愤填膺的甲方的遭遇令人同情,但网上也出现了一些不同的声音:

“那个痛斥美妆博主刷量骗钱的甲方,本身卖的货就有问题。整件事就是一个做产品的骗子,妄图用新媒体来骗人,结果却被新媒体骗子先骗了的故事。”

另外,从这位甲方的控诉中也可看到,这名博主最终拍摄的vlog成品质量其实也不怎么样。

产品不怎么样,内容质量也不行。想要获得如预期般的海量流量与转化本身就是天方夜谭。

只能说,这个甲方有侥幸的心理,想到了流量有假,只是没想到假的如此超乎想象。

所以,还是那个老生常谈的话题,任何品牌营销最终都要回到产品、回归到内容层面,唯数据、唯流量必然带来假KOL、假流量的盛行。

作为甲方,要把评判标准从流量转变到内容上来。忘记流量,关注内容。因为“大流量、大曝光”的粗放式经营已然失效,这一场“虚假流量”的骗局就是明证。

当然,这种观念上的转变只是第一步。接下来还是要如何重塑广告主、用户、自媒体之间的深度信任,重建一个稳定的“三角关系”的问题。

知名自媒体人杨不坏认为,解决虚假流量的问题,并不是从流量的角度来思考,而是要从内容的角度解决流量问题。用带有强烈KOL属性的优质内容与优质流量配合。以“内容营销人”去定义KOL。他认为,传播模式有2种,其一甲方生产内容,找流量来曝光;其二KOL生产内容,在自有渠道曝光,但二者都存在弊端。

在大众媒体找流量,缺乏创作者角色与内容属性,是没有温度的广告。

而KOL生产内容在自有渠道发布,影响的是私域流量,内容难以出圈。

围绕这个“弊端”的争论,在各方之间的博弈过程中极易滋生虚假流量的问题。

重塑内容、媒介与流量

但我们能看到的问题,互联网巨头们不可能没看到。作为最大的流量池,腾讯占全网60%以上的流量,服务大量广告主,关于“虚假流量”这个广告主之殇其实早已有了自己的答案。

据我了解,腾讯广告内容营销平台(CAP)给出的解决方案是:创作者(KOL)内容加媒体流量的组合。把更有温度的创作者生产的内容,置于媒体流量中,其原理是借助人工运营+算法推荐的手段实现内容与流量的优化分配,以提高传播效率。

在具体操作上,借助于整合优质内容,给到品牌主高质量的内容,官方平台出品或者创作者生产,广告主也可将高质量的品牌内容进行商业发行。

这就形成了品牌主、流量平台、创作者三赢的局面,创作者(KOL)的内容被传播的更广,流量平台的广告即内容,用户体验得到提升,最终品牌主的传播转化需求得到满足。

之所以这个循环能运转起来,还跟腾讯自身的“大杀器”有关。

其一,腾讯的海量流量源。QQ、微信、腾讯视频、腾讯新闻等这些核心平台所覆盖的百亿流量,能触达全国最广泛的移动互联网用户。

其二、腾讯优质内容的生产能力。众多官方内容平台加上创作者开放生态,在腾讯体系内,可以生产更优质的品牌内容。

在这样一个既不缺流量也不缺内容的平台上,这就很好的解决了品牌主、流量平台、创作者(KOL)三者之间的博弈,铲除了“虚假流量”诞生的根源。

因为腾讯广告内容营销平台的机制给优质内容的产出提供了工业化生产发行的保障;创作者(KOL)之于品牌主的流量压力,在这个平台上也能得到释放。

而优质内容+巨大流量这本身就形成了一个良性循环机制,这个时候流量造假就显得没有必要。

而更重要的一点是,在腾讯CAP算法推荐+人工运营相结合的模式之下,一方面通过对文章打标签,和用户浏览习惯做映射,为用户推荐喜欢的内容;另一方面每个资源方构建精品内容池,扶持优质内容生产者,通过人工运营的方式稳定发行。

这就保证了流量的真实性,并获得了最大化效果。从这里我们可以看到腾讯CAP所做的,是公域流量下的KOL的生意,也是私域流量的运营。

与常规的流量、粉丝生意最本质的区别在于它把“优质内容”置于核心,而非KOL和流量。依托于自身完备的制作、发行、数据和运营能力,以产品式思维去利用“优质内容”的吸附力去吸引“流量”,而不是传统的以“流量”为核心去推“内容”。

结语

虚假流量之所以横行,是因为虚假流量的相关环节,都已经产生了上瘾式的流量依赖。这其中掌握最大话事权的品牌主的唯流量思维按下了“虚假流量”大行其道的“开始键”,然后乙方和流量平台等各方给出了助攻。

所以要解决虚假流量问题,首先是甲方在思维上的转变;其次是有效借助类似腾讯CAP这样的平台从内容端去打通流量端,让广告主、内容生产方、媒体流量各方各归其位,各司其职,进而助推品牌去实现内容营销的价值。

在以上的分享关于这个问题的解答都是个人的意见与建议,我希望我分享的这个问题的解答能够帮助到大家。

在这里同时也希望大家能够喜欢我的分享,大家如果有更好的关于这个问题的解答,还望分享评论出来共同讨论这话题。

我最后在这里,祝大家每天开开心心工作快快乐乐生活,健康生活每一天,家和万事兴,年年发大财,生意兴隆,谢谢!

2019-10-26 14:35:14

2019-10-26 14:35:14 -

微博刷流量欺骗事件就像《门徒》里面大毒枭说的,“有人吸就有人卖,我没有逼他们呀”。流量营销本来就是个非常容易畸形走偏的东西,在下行的时代拼命榨取人们的注意力,就像抢救一具个已经无力回天的人,只能拼命制造繁荣的假象,能骗一天是一天。

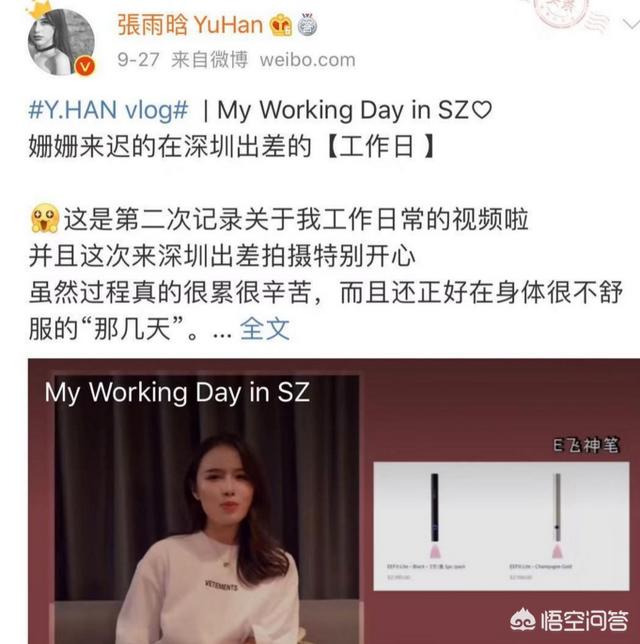

近日事件,蜂群传媒投放Vlog形式的产品宣传广告,微博美妆网红博主张雨晗YuHan接单,流量喜人,但转化数据凄惨无比,“还不如往常”。

事情是怎么样的呢?我们来看看。

内容创造者所在的公司找到了微博最大的 MCN 蜂群传媒做投放,后者给指定了一位粉丝 380 万的时尚博主:

其实合作形式也简单,微博博主拍一支 Vlog 帮作者的公司带货,而带上这条 Vlog 的微博定在 9 月 27 日的 19 点发布。

据创作者的说法,这条 Vlog 的数据看得他“满心欢喜”:49 分钟时间,12.1 万的观看量,几百的评论,几千的赞,一百多次转发。最终,播放量定格在了 300多万次。

其实最后的结果是,创作者公司的淘宝店最后的成交量为 0,难得被领走的 2 张优惠券还是来自 MCN 蜂群传媒的工作人员。

我们打开了这条 Vlog 的微博,下面清一色一群自带编号的 ID,仿佛一群没有感情的转发机器:

事情发生后,大量吃瓜群众涌入这条微博,有网友笑称“小姐姐你可能会通过这一场大戏变成一个真网红”,基本矛头都指向了 MCN 蜂群传媒。

消息发酵后,微博平台反应迅速。称接到反馈,发现“张雨晗YuHan”存在刷数据的行为,新浪微博发表调查结果:所涉大V确实存在刷评论行为,即日起关停账号;蜂群文化以虚假阅读量欺骗客户,决定暂停该账号在微博的广告投放和微任务接单,并要求其尽快规范现有销售服务流程。

目前为止,当事各方中,唯有网红张雨晗YuHan未见任何动作,也未删除其在各平台的任何内容。这个拥有380万微博粉丝、知名度并不高的美妆网红是何方神圣?

我们翻了她最近半年的可见微博,检索抖音、花椒等多个平台公开资料,张雨晗YuHan微博粉丝虽然有380万,但活跃可投粉丝数仅为1.02万,近期活跃的粉丝数居然只有三百分之一。

我们在抖音上也找到了她,时年21岁的张雨晗拥有31.5万粉丝,关注数为43,获赞452.3万。但值得注意的是,此抖音一个作品都没有。

这说明了什么,我不用说各位也明白。

刷量行为为何永不停止?

其实这次张雨涵涉及的金额并不高,之所以反响火爆,或许是因为他揭开了一个在新媒体推广领域存在的普遍现象。

现在中小品牌主在与MCN机构签订合同时,双方地位往往并不对等。“譬如我们希望对方能承诺流量的转化率,但如果提出,很可能对方就不签了。”现在高质量的KOL太抢手,“头部资源就算有钱也接触不到,中部资源既贵又有水分,底部资源则是投了也没效果……真的太难了。

所以众多品牌投放效果需要量化,只要需要量化,就难以避免造假,这是全行业宫共同面对的难题;其次在平台上识别流量造假真是道高一尺魔高一丈的事,大公司在明处,灰产黑产在暗处。

互联网经济也是诚信经济,一旦没有了公信力这块基石,就难以成立。正因如此,监管部门需要更加畅通投诉渠道,对明确违法的行为做到“重拳出击”、以儆效尤,

当然,普通消费者也要对自身消费行为负起责任。“双11”在即,各种广告已经向“剁手党”狂轰滥炸,但无论营销方式如何花样翻新,自己擦亮眼睛,是不变的真理。

更重要的事在于,平台如何处置流量造假?封号还是关小黑屋?”张雨涵事件“这不是结果,只是个开始”,我们更多希望能还新媒体投放领域“一片真实的土地”。

2019-10-22 15:47:36 -

因为利益诱惑很大,所以层出不穷。

现在都是一个完整的产业链了,轻易动了谁的奶酪都不是很可。

现在的初生代明星网红需要流量来标榜自己的人气,从而给自己和公司带来更多利益;

新媒体人需要数据来表现自己的KPI;

哪怕是每一个普通人都有可能因为点赞而去购买类似的服务。

基于以上三点,这个市场就是硬性存在的,流量时代没办法有效控制,这样就会相应的产生出服务该需求的一方。

没有什么太多的原因,就是为了钱而已罢辽

2019-10-23 10:18:21 -

流量可以刷,但本事不欺人。流量名星曾经横行网络,铺天盖地都是他们的身影,消息,但事情都是过尤而不及。有导演被流量欺骗,请小鲜肉加娘炮双料货出演上海堡垒,票房一路走低,喋血与沙滩上。出来混,总是要还的。盗刷流量弄到最后,还能混得下去吗?

2019-10-25 05:33:49